作者 | 宫子 杨司奇

我们总是对于一个人的死亡怀有某种“好奇”。他是如何看待生存与死亡的?他选择了什么样的方式走向生命的终点?他在生命的最后一刻想的是什么?做了些什么?从出生到死亡,他是如何一步一步走向最后的境遇的?

我们期望从中获得一些启示,哪怕这启示千差万别。而诗人和作家们的生命态度与经历尤其引起我们的好奇,因为我们曾经从他们的文字中获得过心灵深处的共鸣,曾经从某些片段里窥见我们的过去与未来。

所以,在这一期主题中,我们关注作家们最后的生命状态,试图从他们对阅读、写作、爱情、政治、人性、死亡等问题的最终见解中,得到一些有益的启示。这些作家包括与命运与死神坚持不懈地做着斗争的福克纳、博尔赫斯、马尔克斯等人,也包括突然选择自杀的海明威、伍尔夫等人。很难说,在面对相似的人生境遇时,谁的选择更为明智,因为即使是主动赴死,也并不一定就意味着脆弱。而脆弱,又何尝不是我们每个人不可摆脱的生命状态?

事实上,描绘一个作家的最后时光是不真实的,也不可能真实。因为我们无法真正知晓他们在最后时刻的所思所想。对于我们所看不到的部分,我们可以猜测,不过我们永远不要忘了,这始终是猜测,而且是一种最冒险的猜测。但我们还是要冒险。

每个作家,他们的生命不仅与世上强有力的事物纠缠在一起,譬如风暴、激情与黑暗,也和这世上尤为艰难的事业——写作——缠绕在一起。无论是福克纳还是海明威,他们都同时忍受着生活与写作的双重煎熬。就像推石上山的西西弗斯,千百次地重复一个动作:搬运文字的巨石,滚动它,并把它推至山顶;几秒钟后,巨石又向着下面的世界滚下,他们于是又向山下走去。正是在这样的象征里,作家们超出了自己的命运。

海明威

枪声响起之前

撰文 | 新京报记者 宫子

他把枪管伸到自己的嘴里,手指按在扳机上,稍微施加了一点压力,但还不足以让子弹发射出来。他停滞了很久,最终冷静下来,把枪口从嘴边撤走。

这是他第无数次用这种方式考验自己面对现实的强硬程度。

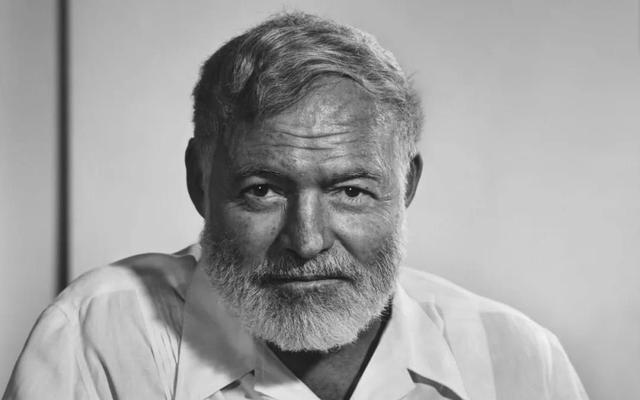

欧内斯特·海明威

美国小说家。一生经历过四段婚姻。曾在二战时参战负伤。著有《老人与海》《永别了,武器》等作品。1961年在家中开枪自杀。

没人会怀疑海明威是个彻头彻尾的硬汉。年轻时,他在欧洲当拳击手;用高硬度的句子写小说;听到有评论家对自己的小说表达不满后,冲到编辑部给那个记者来了一套擒拿;给评论家起了一堆“尸检官”“呆鹅”的绰号;喜欢斗牛和打猎,还被公牛的角刺伤过;一个枪支爱好者,在古巴的家门口展示用于自卫的双管猎枪;站着用削尖的铅笔写作,每天挖下几百个词。他是人们崇拜的作家,也是人们恐惧的作家。在晚年,美国人把他形容为“一头衰老的公牛”,想象着他可能会在气喘吁吁中站在原地结束生命,没人能想到他会开枪打爆自己的头颅。而在海明威眼里,他一直觉得朝嘴里开一枪是个结束生命的完美方式。

海明威的痛苦是慢性疾病,这可能在他写作第一本小说的时候便已体现出来。“冰山写作”让他的创作速度一直相当缓慢,每天都在苦海中寻找恰当的字词,然后精疲力竭地写下几百个字。据他的妻子玛丽回忆,海明威从来没有在一天写出超过一千个词。《老人与海》结尾他修改了39遍才满意。年轻力壮的时候,这种体力活儿算不了什么。他还富有激情,从打猎、性、创伤、战争、非洲旅行那里获取了素材,写出的句子天然地具有硬汉风格。但在巅峰期过后,延续这种风格变得艰难。尤其是在《丧钟为谁而鸣》之后,海明威几乎再也没写出过像样的新作品。

在和友人迈耶的交谈中,海明威提到了这种痛苦。他觉得自己丧失了写作巅峰期持有的激情与诗意。《老人与海》只写了8周就基本完成,《太阳照常升起》的初稿也用了6周。可现在,对他来说,连写一个初稿都变得相当艰难。

语言能力的退化让海明威的痛苦更加剧烈。这是所有作家的诅咒。他患上了健忘症和重度抑郁症,再加上长期酗酒让他不得不忍受肝肾疾病的侵扰。1960年,海明威入院治疗,同时向心理医生寻求帮助。他目前的状态是,连给肯尼迪总统的演讲词写几行句子都做不到。

他看着医院房门上的标牌:前作家,海明威。

《海明威:最后的访谈》,作者:(美)欧内斯特·海明威,译者:沈悠,版本:中信出版集团 2019年7月

他想起了1954年的那次经历。在马什,他和玛丽搭乘的飞机在跑道上失事起火。他帮助妻子从窗户逃出去,但自己的身躯太大,没办法钻出去,他只好用头撞击舱门。等海明威撞开舱门冲出去的时候,他已经头骨破裂,第二天早上,脑脊液浸湿了他的枕头。一些媒体没有得到海明威逃生的消息,相信他已死了,于是登出了满是赞誉之词的讣告。这让他觉得,如果自己在那个时候就结束生命,倒不失为一种成就。

于是,他的自杀倾向变得更加明显。玛丽注意到了这些,她发现海明威在出院后,总是拿着猎枪站在门口,不知在凝视什么。几天后,他尝试自杀,没有成功。妻子找来了电疗医生和心理医生对海明威进行再次治疗,结果并没有什么帮助。

在最后的几天,为了阻止海明威真的自杀,玛丽把他的猎枪都藏起来,锁在了地下室。不过,她没有把钥匙藏起来,她说,自己不能“剥夺一个人使用自我财产的权利”。究竟是与衰退的大脑和身体对抗,还是干脆地结束生命,最终选择的决定权,也完全在海明威自己。而且,对他这样一个已经塑造了几十年硬汉人设的作家来说,无论什么选择,似乎都是强硬的。

1961年7月2日清晨,房屋的门口传来一声巨响。

这一次,他选择了扣动扳机。

马尔克斯

消失的记忆与碎纸机

撰文 | 新京报记者 宫子

桌子上随处可见喝光的可乐瓶。这是马尔克斯在晚年养成的新嗜好。他似乎很喜欢听到拧开瓶盖的刹那爆发出的碳酸声——猝然一声,然后消失——房间的地板上依旧铺着空白的毯子,访客们进入时会不自觉地在外面擦擦鞋底,以示尊敬;一排子孙们的照片摆放在台子上,让坐在旁边的他看上去像是《百年孤独》里的族长;还有传真机、电话、废弃的打字机,最新版本的电脑。在安置得满满当当的日常用品中,最显眼的还是那台碎纸机,巅峰期过后的最后时光里,马尔克斯越来越频繁地使用它。碎纸机让作家们在销毁手稿、删除不满意作品时变得更加坚决。

但一个作家,他想放到碎纸机里的东西究竟是什么呢?这是让马尔克斯困惑的地方。

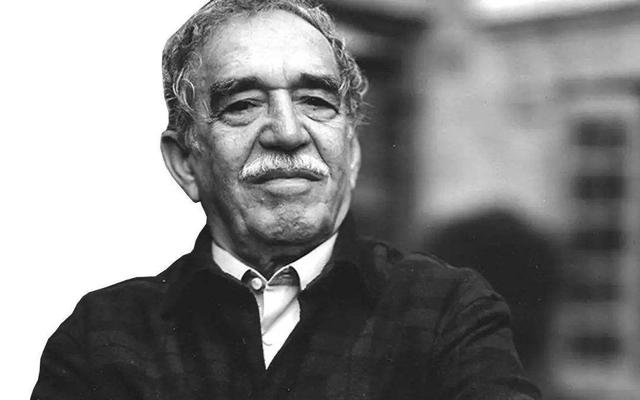

加西亚·马尔克斯

哥伦比亚小说家。作品风格受胡安·鲁尔福、福克纳、格雷厄姆·格林等人影响。2012年,他的家人向媒体确认,马尔克斯已经患上了阿尔茨海默症,无法写作。

现在,他的记忆力已不能和写作《百年孤独》《霍乱时期的爱情》时相提并论。几年前,马尔克斯被检查出了淋巴癌。医生给他看了一张黑乎乎的器官透视图。他当然看不出来那图像在医学上意味着什么。医生告诉他说这是恶性肿瘤,唯一的好消息是没有扩散。一周里,马尔克斯又做了两次检查,结果都很吓人。周末回到家里的时候,马尔克斯确信自己马上就要死了。

进入死亡的道路非常漫长。医生选择用化学治疗的方式延缓它,从而让这最后的旅程看起来像是尚有些许生机的归途。马尔克斯则急于用更多的文学作品填充它,避免让最后的年月变成一段虚空的弥留。不幸的是,这两种对抗死亡的方式似乎没有办法共存。那段时间的化学治疗让马尔克斯大脑里的许多神经元细胞破损了。尽管有电脑的帮助,但思维的迟钝还是让写作变得非常困难。

记忆开始成为不断分解的泡沫。他尝试着敲出那篇已经在大脑中储放了四年之久的《苦妓回忆录》,结果却像一只放久的酸橙子,余韵尤在,但完全没有任何光泽。

这对马尔克斯这样的作家来说是毁灭性的打击。因为他的所有故事都与回忆有关。他从外祖母那里听到的民间传说故事,跨越多个世纪的长篇叙事,拉丁美洲的炎热天气与番石榴果实的气味……他发现自己很难再把这些东西用完美的意识流叙事连接在一起。年轻的时候,他喜欢泡在浴缸里构思故事,现在这个也派不上什么用场了。有媒体在那段时间里认为马尔克斯患上了“怠惰症”,功成名就的他可能不想再写新书了,他只打算安静地在晚年享受自己的文学地位。但了解马尔克斯的人知道,“活着的时候就接受死者般的敬意”是他不太能接受的事情。

进入21世纪,碎纸机加速了马尔克斯的衰亡。

他躲了起来,在家中用非常低的效率写一本记忆之书,《活着为了讲述》。就像书名所写的那样,他想继续活下去——医学定义的,以及他作为一名作家所认知的。在写作时,马尔克斯竭力想通过挖掘回忆的方式,将消失的细胞重新组合。部分细节在写出来时很模糊,或看起来不像是事实,需要家人调查资料来帮他核实。在这种状况下,马尔克斯写出了《活着为了讲述》。这是他面对碎纸机做出的最后努力。

《加西亚·马尔克斯访谈录》,编者:(美)吉恩·贝尔-维亚达,译者:徐志强,版本:守望者|南京大学出版社 2019年7月

马尔克斯在2014年去世。他希望葬礼能够简单一些,最好只他妻子一个人参加,但他知道这种事情不太可能发生。去世时,全世界的媒体都在缅怀他,那种盛况让人想到《百年孤独》在哥伦比亚的地铁和出租司机手中流传的样子。人们在纪念稿中将他称为20世纪最后的文学大师。这个“最后”的时刻也许从他患上癌症的那一天便已开始倒计时。读者发现这个曾经对现实和拉丁美洲的政治状况怀有热情的作家,在最后的时光里却对21世纪发生的事情感到无助。他无力再去思考南北美洲的恐怖袭击和政治事件。21世纪看起来要比20世纪更有秩序,但事件与信息的传播方式却让世界变得更加纷乱。没人知道还能从碎纸机里找到什么。没人知道是否还会有小说家用魔幻的方式将现实、记忆、未来融合在一起。

两个博尔赫斯

在梦中的相遇

撰文 | 新京报记者 杨司奇

博尔赫斯的一生都在被死亡所诱惑,被生命的无意义感所萦绕。但他没有想到,自己竟然活了将近90岁。

大概是在1977年的时候,那时距离他真正的死亡还有9年,他写了一则关于自杀诱惑的故事,《一九八三年八月二十五日》。故事开始于1960年,当时博尔赫斯刚过完61岁生日,他预订了阿德罗园旅馆的19号房间,打算在那里自杀。可当他走进房间,却遇到了更为年老的博尔赫斯。老年博尔赫斯刚吃了一瓶药,正在安静地等待死亡。不过,他说自己并不在旅馆,而是在麦普大街公寓母亲的房间,时间是1983年。两个博尔赫斯都觉得,自己是在梦里遇见了对方,他们谈到了更早的一次自杀:那次是一个更为年轻的博尔赫斯,他带着一把枪来到同一家旅馆,想了结自己。

豪尔赫·路易斯·博尔赫斯

阿根廷作家,其作品反映了“世界的混沌性和文学的非现实感”,被誉为“作家们的作家”,对中国文学影响巨大。

这个自杀故事的草稿在博尔赫斯的心里上演了无数次,在诗歌和小说里,他不断写到死亡,将自杀描述为一种崇高行为,一种对肉体最高形式的否定。后来追溯起那本草稿时,他总是会提起祖父。博尔赫斯的祖父是阿根廷历史的英雄人物,在一场失败的战役后,老博尔赫斯上校走到一排步枪前,挑了一把雷明顿,朝自己射出了两颗子弹。

因为这幅壮烈的影像,博尔赫斯一生都无法摆脱父辈记忆的折磨,母亲不厌其烦地向他诉说着家族的丰功伟绩,希望他能复兴家族荣光。他因此极度讨厌父权,总是去喜欢母亲所不喜欢的东西。他想要通过这种不一致性对抗祖先的阴影,包括爱情。

但是在爱情中,博尔赫斯一次又一次地失败,而这给他带来的强烈死亡感使得他的时间和空间感都发生了变化。他感到整个世界都变小了,成为一个不可穿越的谜。

更糟的是,博尔赫斯的失明症愈来愈严重。在他看不见的那段日子里,尽管他很努力地想尽一切办法去感受活着的感觉,可无意义感还是几乎吞噬了他。

不过,博尔赫斯仍然对爱情充满渴望。在他生命的晚年,他才终于冲破羁绊,和年轻的玛丽亚·儿玉结了婚。

生命的无意义感在他快80岁生日时愈加强烈。甚至到他迈入90岁的时候,他还没有搞清楚活着的意义。1979年,他相信自己很快就要同真正的死亡抗争了——不时有一种剧痛向他袭来。他还能活多久?他将会在哪一座城市死亡呢?他又将用哪种语言来迎接自己的死亡呢?

在迟到的爱情中,博尔赫斯多少得到了些抚慰。1984年,他和玛丽亚去了世界上的很多地方,包括日内瓦。正是这次日内瓦之行,使他经历了一次顿悟。这次顿悟在同玛丽亚以及朋友阿布拉莫维兹的遗孀在一家希腊餐馆吃饭时发生。

当时背景音乐正放着一首希腊歌曲,歌词里说,如果音乐响起的话,我们就能够得到特洛伊海伦的爱,尤利西斯就会回到伊萨卡。听着这首歌,他突然强烈地感觉到,阿布拉莫维兹的生命并没有消失,他和他们在一起。当天晚上,博尔赫斯写道:“这个地球上没有一件东西是不死的,也没有一件东西是不会投下影子的。今晚你没有出声,阿布拉莫维兹,但是你告诉我了:我们应该像走进一次节日庆典一样走进死亡。”

《和博尔赫斯在一起》,作者:(阿根廷)阿尔维托·曼古埃尔,译者:李卓群,版本:守望者|南京大学出版社 2019年7月

生命中的最后两年,博尔赫斯被诊断为肝癌,但他的焦虑没有了,他愿意坦诚接受自己的命运,甚至带着一种急切的渴望期盼着死亡。他拒绝进行化疗,希望顺其自然。

博尔赫斯决定给自己创造一个“不可思议”的结局。他希望在日内瓦死去,这是他为改变世界所做的一个小小的贡献。因为那两年正是阿根廷历史的一个关键时刻,正悬在希望日渐渺茫的民主重建和自我毁灭之间摇摆不定。他希望表达某种态度。通过重返日内瓦,他重新进入了时间的子宫。正是在这个城市,他的灵魂不断往还,第一次知道什么是爱,第一次知道什么是痛苦,第一次与死亡产生了和解。

1986年6月14日凌晨,博尔赫斯在日内瓦离开了这个世界。他终于不再焦灼。

伍尔夫

这漫天盖过我的波浪

撰文 | 新京报记者 杨司奇

关于弗吉尼亚·伍尔夫,我们始终记得这样一幅悲哀而平静的画面:

1941年3月28日,一个星期五的上午,伍尔夫悄悄溜出家门。她穿过浸水草甸来到河边,把自己的常用手杖留在河堤上,然后将一块大石头硬塞进自己的口袋,慢慢沉入了河底。

在家中壁炉台上留给丈夫的信中,伍尔夫写道:“我感到我一定又要发狂了。而且这一次我不会康复了。我开始听见种种幻声,我的心神无法集中。因此我就要采取那种看来算是最恰当的行动……我无力再搏斗下去了……现在,一切都离我而去,剩下的,只有你确凿无疑的善良。”

弗吉尼亚·伍尔夫

英国作家,意识流文学代表人物,被誉为20世纪现代主义与女性主义的先锋。

对于她选择赴死之前所看不到的部分,我们只能猜测,透过她的小说和日记。但这毕竟还是不够真实。

伍尔夫一直保持着写日记的习惯,偶有断续。1899年夏秋之际,她的日记中有这样一段关于日落的描写:

这片云的边缘被火光照亮——鲜明、炽烈地出现在东边,就像某把审判或复仇之剑——然而,当它触及背后的灰色天空时,那光亮的强度就熔化且暗淡了下去,所以它没有一个能被清晰界定的轮廓……这是日落的关键所在,不过……还有另一种灿烂,它其实出现在反照中,但是其本质在壮丽和完美方面并不比原初的更逊色。

这像是一幅伍尔夫生命轮廓的隐喻。对生命热度的炽烈渴求,一旦触及背景深处的灰色,那光亮的强度就消退、暗淡下去。只是在写作的反照中,伍尔夫才收获了另一种灿烂。

她13岁时,一种心智上的毒瘤袭击了她。第一次崩溃发生在母亲去世后不久,她说那是一段很长的虚无,一种她自己也无法形容的纯粹死亡。而这种无法描述的东西始终停留在某处,犹如一把高悬在头顶的狄奥尼修斯之剑。伍尔夫无法忍受,但她不得不接受。怀着一种愠怒。为了反抗,为了向自己证明自己并没有什么不对劲,她持续不断地写。每天早晨,伍尔夫都在膝头搁上木板,摆上墨水和钢笔,开始写作。她只和她的作品亲近地生活在一起,它们成了伍尔夫未眠时的生活本质,比其他一切事物都更真实。

在她生命中的最后十年里,世界上发生了许多事情,使得原本并不关心政治的伍尔夫也被卷入某种混乱中。1936年,她正在写作小说《岁月》。这一年3月,希特勒来到了莱茵河畔。这是她的倒数第二部小说,她从没有为一本书如此辛苦过。“批评家们”对伍尔夫之前的作品感到满意,但《岁月》使他们感到迟疑。这本书似乎是某种后退,甚至可能是个错误的方向。这在伍尔夫的心里造成了激烈的情绪交替,她感到一种下坠感,一种血液不会抵达脑子的感觉。但伦纳德的陪伴帮她渡过了危机。

但当生命被引向1940年春天之际,伍尔夫又感到一种奇怪的焦虑。有那么几个月,伍尔夫似乎就住在悬崖边上。她经常和伦纳德讨论自杀问题。不过,当真正置身战火,当英国保卫战接近它的高潮时,弗吉尼亚的情绪却突然从一种担忧转变为一种安静的沉着。

1940年9月29日,一个炸弹落得离伍尔夫的乡村小屋非常近。伍尔夫责骂伦纳德把窗户关得太响了,随后意识到发生了什么,她跑到草坪上,看到轰炸机在纽黑文上空掠过的阴影。她似乎不再焦虑了,继续埋头写作。她从未这么迅疾地,没有停顿、迟疑、绝望、挣扎或修改地写过小说。为了从一个新角度观看她的房子和山间那片美好的平地,她移了一下书桌的位置。后来一个炸弹炸裂了河堤,乌斯河水汹涌地漫过浸水草甸,正好冲进她的花园,形成了一个有许多水禽光顾的可爱内陆海。看过景色,再抽上一根烟,她会一直写到中午。

黑暗是从什么时候降临的?11月23日,她写完了《幕间》,小说的收尾对她始终是一段危险期,但整个12月她似乎一直很高兴。直到1941年3月24日,伍尔夫写信说她不想出版《幕间》了。那时伦纳德明白,她的状况又变得危急起来。但已经无法挽回。

《幕间》,作者:(英)弗吉尼亚·伍尔夫,译者:谷启楠,版本:人民文学出版社 2013年11月

不止一次,伍尔夫将生命的恐怖描述为“漫天扑地盖过我的波浪”,但她试图“打起精神去挤、去撞、去冲击”。在墓碑上,伦纳德为她刻下了小说《海浪》中的最后一句话:“死亡是敌人。我朝你冲去,不屈服也不退缩。啊,死亡!海浪在岸边粉身碎骨。”

本文原载于2019年7月27日《新京报书评周刊》B05-B06版。

撰文:宫子 杨司奇

编辑:张进 榕小崧;

校对:赵琳 翟永军

,