任疆

距今4000多年前的上古时代,经历了长达4000年的干冷事件(地学史称8200aBP事件)后,全球气候大规模变暖。此时的中原地区温暖潮湿,植被繁茂,亚热带的北部边界沿太行山南麓一直到燕山脚下,大象、犀牛、虎、豹等野生动物在此广泛分布。由于农业文明的发展,人类生存边界逐步向外拓展,大象作为陆地动物中体型最大的个体越来越多地走进了人们的视野。三皇五帝时期,据《容成氏》(成书于春秋前期,相传容成氏曾担任黄帝的大臣,发明了历法)第24-27简记载,华夏部落的核心区被称为“叙州”,而这一地域范围到了夏朝,据《尚书·夏书·禹贡》(成书于战国时期)中的记载已被称为“豫州”。“豫”在《说文解字》中解释为“豫,象之大者”,能以大象来给文明核心区命名,足见大象在时人心目中的地位。许多近现代的古文字学家也对“豫”做出了解释:徐中舒推断“豫”字中的偏旁“予”应当为“邑”的讹写,“豫”就是产象的地方;胡厚宣认为“豫”从象,就是一人牵象的意思;文焕然甚至认为商代黄河下游以象为役畜,比“服牛乘马”还要早,《韩非子·十过》中所云“昔黄帝合鬼神于西泰山之上,驾象车而六蛟龙”,便是基于当时大象在日常出行中作为一种交通工具的最早想象。

如果文字出现之前的古史传说有一定的事实原型,那么中原地区先民对大象的认知历史就会更加久远。《尚书·尧典》中记载了舜“象为之耕”的传说,对于“象耕”的解释,唐代陆龟蒙在《象耕鸟耘辨》中解释道:“兽之形魁者无处于象,行必端,履必深,法其端深,故曰象耕”,正是因为大象体型庞大,走起路来端正沉稳,与耕作时的要求大致相符,才可以成为人们效法的对象。舜还有一个同父异母的弟弟,名字叫“象傲”,联想到宋朝著名文学家陈造《次韵胡学长喜雨》中的“万象赴傲睨”,可见大象在当时被视为带有一种吉祥的寓意,后来象傲被封到了有庳(“庳”通“鼻”,在今永州营道县北)这个地方,显然这个地方的命名也与具有长鼻特征的大象有关。

图1:甲骨文中记载“获象”的卜辞

殷商时期,随着甲骨文的出现,中原地区的象群从此有了确切的文字记载:在殷墟发现的甲骨文中,有一片卜辞说:“今天晚上有雨,能擒获大象吗?”另一片卜辞说:“殷王田狩于楚地,获大象二匹。”(见图1)商朝人将捕获的大象一部分用于献祭,在商代中期郑州小双桥遗址的王陵区祭祀坑就发现了大象骨骸;另外一部分大象则被人们进行了驯化,1935年殷墟王陵东区1400号大墓附近发现了埋有一头成年象和一名驯象人的象坑,1978年殷墟王陵西区东南祭祀坑M35中发现了一只头戴铜铃的幼象。经过驯化后的大象被商人投向了战场,据《吕氏春秋·古乐》记载:“商人服象,为虐于东夷。周公遂以师逐之,至于江南,乃为《三象》。”商朝军队在征讨东夷叛乱的过程中便使用了战象,后来被周公所率领的军队驱赶到了南方,还作诗纪念。据明代谢肇淛《五杂俎·人部二》中所载:“象戏,相传为武王伐纣时作”,象戏也即象棋的鼻祖。关于象阵攻击的场景最著名的便是《左传·定公四年》所记载的“王使执燧象以奔吴师”,楚昭王被吴国的军队逼急了,在大象尾巴绑上芦苇点燃,惊慌的象群冲向吴军,不少士兵顿时沦为了象脚下的肉糜。

图2:商代夔纹象尊青铜器(左)和西周鸟纹象形尊(右)对比

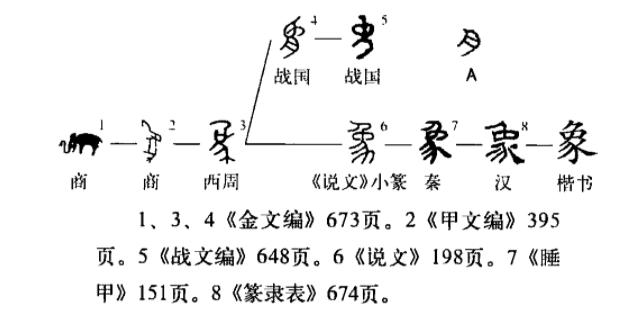

周公不仅把商朝军队的主力追打到江南,推翻了商朝的统治,消灭了附属商朝的五十个小国,同时把可能会对人民生命财产安全造成危害的虎、豹、犀、象驱逐到了边远之地,方才赢得了民心,这便是《孟子·滕文公章句下》中所载:“周公相武王诛纣,灭国者五十,驱虎豹犀象而远之,天下大悦”,从此大象逐步从中原向南方退却。这也反映出了一个现实,即有商一代,定居农业取得了非常大的发展,随着农业生产不断向外开垦荒地,以及城邑建设和城市生活所需要的建材柴禾,野生动物的栖息地也在不断被破坏和缩小,从而引发了人与野生动物,特别是居于食物链顶端的大型兽类的冲突,因此才要把它们驱离。到了东周,中原人已经在当地看不到大象了,南唐徐锴《说文解字系传》在“像”字下有云“韩子曰:‘象,南方之大兽,中国人不识,但见其画,故言图写似之为象’”,可见当时只能凭借之前的画作去想象了。不仅如此,殷商时期有大量的象形青铜器。但到了西周就很少见到了,即便是极少数在造型上也与真实大象具有很大差异(见图2);与此同时,从这一时期文字的演化上,自商周以来,“象”这个字已经由最初的具象逐渐变得抽象甚至很难识别了,所有这些证据都显示中原人对于大象已经不再熟悉了(见图3)。

图3:“象”字形演变图

图4:山东长清孝堂山祠堂车马出行画像前部摹本

图5:河北定县西汉墓出土铜车饰图像摹本

到了汉代,大象作为外邦向中原王朝显示友好的贡品重回中原。正如《说文解字》中所解释的那样:“象,南越大兽”,其中很大一部分便是从岭南的南越国进贡的。据《论衡校释·卷十一》中记载:“元狩二年(前121年)夏……南越献驯象、能言鸟”;《后汉书·卷八十六·南蛮西南夷列传》中记载:“永元六年(94年),郡徼外敦忍乙王莫延慕,遣使译献犀牛、大象”。从汉代开始,大象不再像先秦时期那样从事耕田和作战,而是凭借其庞大的身躯出现在出行仪仗队列中(见图4),在汉代的马车装饰和画像砖上便有许多这样的场景,有时还与来自西域的珍禽异兽以及骆驼一同出现,颇有一番异国情趣(见图5)。与此同时,在“事死如事生”的观念之下,自汉代之后,仪仗队列中的大象便以石像生的方式成为了皇帝、重臣陵墓的守卫者(见图6)。除此之外,汉代民众对于长生的追求渴望带来了西王母信仰崇拜,《艺文类聚》中记载:“哀帝建平四年(公元前3年)夏,京师郡国民,聚会里巷吁陌,设张博具歌舞,祠西王母”,人们用西王母所喜爱的博戏、歌舞来祭祀她,甚至还想象出了西王母的仙乐班中拟人化的白象弹琴的形象(见图7)。

图6:霍去病墓前的“卧象”石像生

图7:陕西定边郝滩乡新莽至东汉墓壁画(局部)

魏晋时期,大象往往是作为乐队的车驾出现在节日或是皇帝出行的仪仗队中,据《晋书·舆服志》记载,晋武帝太康年间(280-289年)平定东吴后,“南越献驯象,诏作大车驾之,以载黄门鼓吹数十人……元正大会,驾象入庭”,在皇帝出行的“中朝大驾卤簿”中,大象载着“鼓吹一部,十三人”作为队伍中心队列的先导。六朝由于江南佛教的兴盛,《洗象图》开始出现,并且从此成为了中国绘画中的一大题材影响后世,这一方面是因为大象是文殊菩萨的坐骑,随着佛教文化与中国传统文化融合后逐步深入人心;另一方面“象”与“相”谐音,“洗象”即“洗相”,正契合了佛教经典中“不可以三十二相见如来”中对破除一切名相执着的寓意。据《宣和画谱》记载,此类题材最早的传世作品便是由梁武帝时期的画家张僧繇所创作。

图8:宋代苏汉臣《洗象图》明代佚名仿本,美国亚瑟·M·萨克勒博物馆藏

到了唐代,大象依然是宫廷仪仗中不可或缺的组成部分,但已不再是作为乐队的车驾。据《唐会要·卷十一》记载,武则天万岁通天元年(696年),“铸铜为九州鼎成,置于明堂之庭”,当时迎九鼎入名堂的仪式,武则天“令宰相诸王率南北宿卫兵十余万人,并仗内大牛白象曳之,自元武门外曳入,天后自制曳鼎歌调,令曳者唱和焉”。大象对于音乐节奏的把握早在汉代就已被人注意到,如果说当时还只是如《汉书·卷六》颜师古注中所描述的“教能拜起周章,从人意也”那样做简单的跪拜,那么到了唐代,大象的歌舞表演就从想象变成了现实。《岭表录异》中记载了林邑国国王宴请大唐使节时的舞象表演:“曲乐动,倡优引入一象,以金羁络首,锦襜垂身,随膝腾踏,动头摇尾,皆合节奏。”不仅如此,林邑国自唐太宗、高宗、玄宗朝都有向朝廷进贡大象,据《全唐文·卷四百六》中的记载,当这些大象进入长安城时,“闻之者遐迩必至,睹之者士女咸集”,引发了全城的轰动。据《旧唐书·卷二十八·志第八》记载,玄宗朝(712-756年)每逢八月初五日的“千秋节”,在勤政楼下都会举办盛大的表演来庆祝玄宗的生日,其中便有“又五坊使引大象入场,或拜或舞,动容鼓振,中于音律”,作为最受欢迎的节目,大象的歌舞表演“竟日而退”。唐代大诗人杜甫还创作有《越人献驯象赋》。

后来,安史之乱爆发,朝廷中的驯象遭受了灭顶之灾。《资治通鉴·卷第二百一十八》中记载,曾与玄宗一同目睹过犀象和舞马表演的安禄山,“既克长安,命搜捕乐工,运载乐器、舞衣,驱舞马、犀、象皆诣洛阳。”据《古今说海·明皇杂录》中记载,安禄山大宴幽燕戎王、番夷君长,骗他们说:“吾当有天下,大象自南海奔走而至,见吾必拜舞。”可结果大象“瞪目愤怒,略无拜舞者”,安禄山恼羞成怒之下,“命置于槛穽(亦作“槛阱”,指陷阱、牢笼)中,以烈火爇(焚烧)之,以刀、槊俾壮士乘髙投之洞中,胸臆血流数丈”,如此残忍地将大象全部杀害,“鹰人、乐工见者无不掩泣”。安史之乱平定后,大唐国力日衰,宫苑中已经无力供养大象了,《资治通鉴·卷第二百二十五》中记载,大历十四年(799年),唐德宗认为“象费豢养而违物性”,于是便“诏文单国所献舞象三十二,令放荆山之阳”;到了晚唐,据《岭表录异》记载,乾符四年(877年),占城国(前林邑国)像往常一样进贡驯象三头,“当殿引对,亦能拜舞”,但随后便放还本国。

到了宋代,最初大象仍被视为吉兆。据《文献通考·物异考十七》,建隆五年(964年),“有象自至京师,群臣表贺,以为巨兽由远方而来,国家当抚有海南之兆也。大象的到来预示着其所生活的地方即将归附中央朝廷,“未几,广南平”。据《宋史·卷二·太祖本纪》,乾德四年(966年),“庚子,占城献驯象”;开宝九年(976年),“吴越王献驯象”,大象作为贡品代表了地方政权对中原王朝的认可。北宋年间,大象依然是天子出行仪仗中的重要部分,据《宋史·卷一百四十六·志第九十九》中记载:“政和(宋徽宗年号)大驾卤簿,象六,分左右。”但是,由于宋代北方人口的大量南迁使得人口重心转向江南,许多荒地逐步得到开垦,导致了历史上曾在中原地区爆发的人象矛盾在江南再度上演。据《文献通考·物异考十七》记载,“建隆三年(962年),有象至黄州黄陂县,匿林木中,食民苗稼,又至安、复、襄、唐州践民田,颇为患,遣使捕之”;《宋史·志十九》中记载,乾道七年(1171年),“乾道七年,潮州野象数百食稼,农设阱田间,像不得食,率其群围行道车马,敛谷食之,乃去。”《钦定授时通考》中收录了朱熹担任漳州知府时所颁布的《劝农文》:“本州管内荒田颇多,盖缘官司有表寄之扰,象兽有踏食之患”,正因野象踩踏庄稼,于是“本州又已出榜,劝谕人户杀象兽”,而且“今更别立赏钱三十贯,如有人户杀得象者前来请赏,即时支给”,如此一来,不久便“去除灾害,民乐耕耘。”正因人象矛盾凸显,相比中国历史上其他时期,大象在有宋一代并不怎么受人欢迎。

图9:西方画家笔下的忽必烈和士兵们乘坐象辇想象图

元朝的时候,大象在中国历史上首次以皇帝座驾的身份出现。据《续资治通鉴》记载,至元十七年(1280年),“(十月)丙申,始制象轿”,吏部尚书刘好礼言:“象力甚巨,上往还两都,乘舆驾象。”关于“象轿”具体长什么样,没有明确的记载,《明史·舆服》仅略提到“元皇帝用象轿,驾以二象”;元代诗人张昱《辇下曲》中说道:“当年大驾幸滦京(上都的别称),象背前驮幄殿行”。元世祖忽必烈每年在上都和大都之间往返巡幸都乘坐象轿,虽然两地相隔五百余里,但其实象轿并不慢,元熊梦祥在《析津志》中写道:“其行似缓,实步阔而疾撺,马乃能追之。”忽必烈之所以采用大象作为乘御,正是希望借助大象的庞然身躯彰显帝国威仪,以此震慑敌人,据郑元祐《元故昭文馆大学士荣禄大夫知秘书监镇太史院司天台事汤阴岳铉字周臣第二行状》中所记载,至元二十四年(1287年),乃颜反叛,忽必烈最初念及黄金家族的情感,不愿将乃颜处死,“故亲御象舆以督战,意其望见车驾必就降”,结果乃颜非但没有被吓跑,反而“悉力攻象舆”,最终忽必烈不得不下令“尽歼纳延(乃颜)”。马可·波罗在《马可·波罗游记》中对此次出征忽必烈乘坐象舆的情景有更加具体的描写:“大汗站在一个木制的塔上,周围有许多弓弩手,木塔由四头大象驮着,每头大象都穿着用结实的皮革做成的盔甲,盔甲上又覆盖上一层用金子和丝做成的织品,木塔顶上高高飘扬着象征日月的皇旗”,后来西方画家根据马可·波罗的描述创作了忽必烈及其军士乘坐象辇的想象图(见图9)。除此之外,元代的大象延续了北宋的传统,充当了天子出行的仪仗,据《元史·志第二十九·舆服》中的描述,位于仪仗正中央的“顿递队”打头阵的便是六头大象,同时还配备了“导者六人,驭者南越军六人”。

图10:《出警入跸图》(局部)中的象车,台湾故宫博物院藏

到了明代,与忽必烈所乘坐的架设在象背上的象轿和象辇不同,明代皇帝乘坐的是大象拉的车。据《万历野获编》中的记载:“(大)辂以二象驾之。玉辂,亦驾以二象。”更为有趣的是,明代的大象在中国历史上第一次与武官一样拥有了食禄、品级,而且犯错误了也会遭到贬斥:“平日所受禄秩,俱视武弁(即武官)有等差,遇有罪贬降,即退立所贬之位,不复敢居故班。”正是因为这些大象“排列定序,出入缀行,较人无少异”,所以被时人叹为“真物中之至灵者”。明清时期,大象同样作为仪仗队中的一员出现在重大国事活动中。据《明史·卷六十四·志第四十》记载,洪武元年(1368年)十月,朝廷定下了元旦、冬至、圣节、册拜、亲王及蕃使来朝时的最高仪仗礼仪,其中便有“虎豹各二,驯象六”分列左右的记载。此外,绘有大象形象的装饰也出现在皇帝所乘坐的“大辂”中,“内饰绿地描金,绘兽六,麟、狻猊、犀、象、天马、天禄”,大象和犀牛与其它想象出的神兽共同护佑皇帝出行。在明清的历史文献中,还更加细致地记载了帝京中对大象的管理:“象初至京,传闻先于射所演习,故谓之演象所。而锦衣卫自有驯象所,专管象奴及象只,特命锦衣指挥一员提督之”;到了清代,对大象的使用和管理基本遵循了明代,据《燕京岁时记》记载,“国朝因之,一如其旧,但改锦衣卫为銮仪卫耳。”康熙二十八年(1689年),康熙皇帝第二次南巡,在描绘此次南巡的《康熙南巡图》中,从永定门至南苑的正门外,一路上都可以看到大象的仪仗队列。

图11:王翚、杨晋《康熙南巡图》(局部)中的永定门外卤簿仪仗

正是因为自汉代以来,帝都的大象都来自于帝国周边政权的进贡,只有当中央帝国安定繁荣才足以影响周边部族,他们才会不远万里赶着大象前来,所以在某种意义上,大象的到来也就意味着国内的安定祥和。由于明清时期大象已经在江南人口密集的农业区基本绝迹,所以老百姓对大象并不排斥,反倒是喜爱有加。据《燕京岁时记》记载,“同治末年、光绪初年,越南国贡象二次,共六七只,极其肥壮。都人观者喜有太平之征,欣欣载道。”每年农历六月六日,酷暑难耐的大象都会在象房所在的宣武门外的护城河冲水纳凉,谓之“洗象”,时人严允肇作有《洗象行》来描绘当时的情景:“长安六月车尘扬,都人倾城观洗象。黄门鼓吹前导行,玉河响闸流奔放……蛮童赤身跨象背,游戏波涛觉神王。须臾牵挽出水滨,水鼻一喷飞雪浪。”因为大象平时不容易得见,有些人甚至出高价包下了附近的酒楼,如王士禛的《竹枝词》所描述的那样:“千钱更赁楼窗坐,都为河边洗象来。”除此之外,《洗象图》作为六朝、唐、元、明、清的传统题材,在清代也有了新的变化:深受三世章嘉活佛影响的乾隆帝大力推崇佛教,《洗象图》中第一次出现了帝王的角色:乾隆帝扮作普贤菩萨的样子,安详地坐在那里,与正在洗象的白象默默对视。这幅画所要展现的是乾隆所希望塑造的个人形象:不仅是人间的帝王,也是佛界的要神。

图12:丁观鹏《弘历洗象图》(局部),北京故宫博物院藏

责任编辑:臧继贤

校对:刘威

,