记者 | 潘文捷

编辑 | 黄月

当“鸡娃”“内卷”成为流行词,这个时代的育儿焦虑已经成为许许多多人日常讨论的话题。与此同时,越来越多的人也在呼吁为“母职”松绑,改变父亲普遍缺席的“丧偶式育儿”现状。好父亲有什么标准?好孩子又是什么样的?

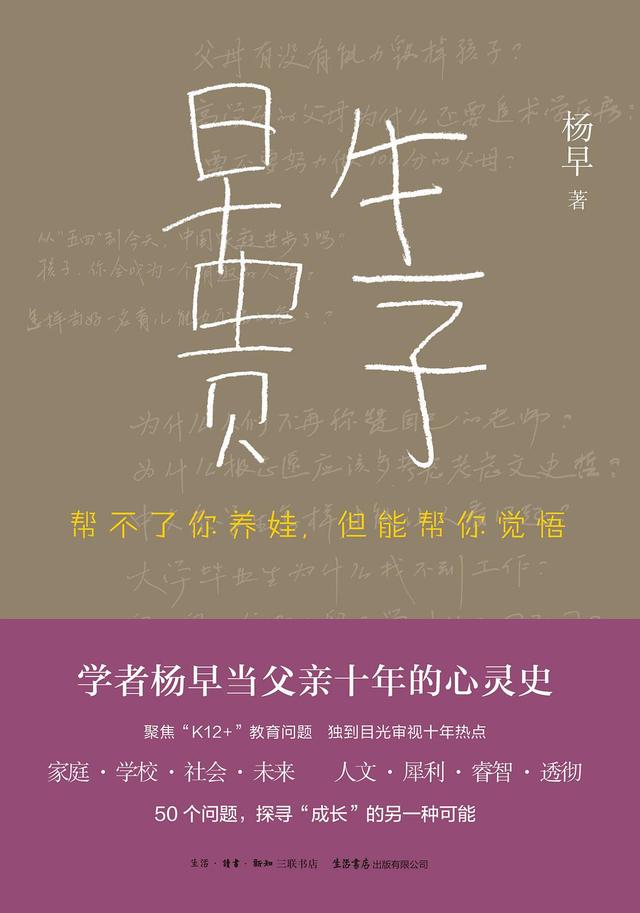

中国社会科学院文学所研究员杨早长期关注教育话题,在儿子出生以后,那些育儿焦虑、教育难题更是从社会热点成为了他自己必须面对的现实。近十年来,他结合时事热点写作了一系列关于育儿和教育的文章,在今年集结出版为《早生贵子:帮不了你养娃,但能帮你觉悟》一书。

在采访中,界面文化(ID:booksandfun)与他讨论了社会转型期的教育焦虑,也结合他的专业领域谈到了当前中文和英语教育中存在的问题、传统文化在教育中的作用,最后也聊到了杨早对于父职和育儿责任的思考。在他看来,人文学科的最大作用就是保护多元性,在育儿过程中,他也希望能够保留多元的状态,正如罗素所说“参差多态才是幸福的本源”。

01 父母希望孩子平稳生活,是对宗法社会人生轨迹的模仿和替代

界面文化:《早生贵子》收录了你近几年来跟教育有关的时事评论,最早有2013年的文章。你是从什么时候开始关注教育话题的?为什么近十年前的评论到现在仍有意义?

杨早:责编要求我把每篇文章的写作时间标出来,我也认为是有必要的,因为文章往往涉及当时的时事热点和流行的教育理念,有一定的时间性。这些话题至今不过时,是因为教育问题这二三十年来一直在影响中国社会,困扰中国家庭,很多焦虑万变不离其宗。孩子的成长以及与社会的关系,其实是我们从古至今都会思考的问题。尤其是“五四”以后,中国引进了西方的教育观念,彼时大家不仅是根据西方当时的状况,甚至还根据西方的理想,来对中国社会和家庭进行改造,然而这种改造并没有启蒙者想象那样摧枯拉朽、立竿见影,而是一个非常漫长的过程。这几年随着整个社会发生的变化,我们能够看到一定意义上的回潮,所以中国社会现在的很多问题和以前基本同构,虽然形式上可能会有很大不同。

五四以后的中国社会向现代性社会转型,但是传统宗法社会的特征依然存在。中国的父母喜欢逼婚、催生,隔代抚养的机制依然有效,这些都是很传统的。西方基本没有隔代抚养,可能会有一个人上班、一个人全职带孩子,但是中国转型的复杂性就在于,虽然社会在向着现代性社会转型,但很多配套的家庭观念、社会体制都没有发生改变。这些问题说宏大也宏大,但是对每一个家庭来说,都是很细微的问题。

界面文化:五四时期和现在基本同构,也就是现代性社会和宗法社会同时存在,这个宏大的问题会体现在很多小的现象上。

杨早:从五四到现在的一百年,我们可以将其看作一个相当长的社会转型期,宗法社会本身的伦理架构已经被搅得很乱了。现代中国实际上是一个非常激进的实验性的社会。五四以后的很多社会实验(包括家庭实验)都不断地在实践中反复进行调整。

宗法社会里,孩子在宗族的规范下进行养育,他的人生几乎全都由宗族负责,出息之后也有义务回馈宗族。现在宗族显然没有这么大的权力,可是留存在意识上,很多父母认为孩子平稳生活最重要,希望孩子走一条稳当的路,到点儿结婚,到点儿生小孩,这都是对过往宗法社会里人生轨迹的模仿和替代。但是更年轻的一代很多人更接受现代社会的观念,对个人独立有很强的主张,也尊重弱势群体的诉求,各种独立的选择在理论上都应该受到社会与家庭尊重。这样一来,代际之间必然会产生冲突。所以很多年轻人喜欢生活在大城市,因为回到家乡,在熟人社会中,强大的主流意见喜欢用一种藐视和抹杀的姿态来面对所谓的“另类”。

这里面混合着整个社会转型的问题,混杂着代际差别、大小城市的巨大不同,这就导致了我们社会的撕裂感。讨论教育问题需要直面这样的情况,不能直接判断是非好坏,因为这些问题都很纠结,都是在前前后后反复地调整,而且它们也需要不同的配套。比如,讨论独立的时候,经济独立是独立的前提,如果孩子在家啃老,又完全不接受父母的安排,那么这对父母是不是也不公平?

界面文化:书里有好几篇文章涉及民国著名人物怎么养孩子的。你在书中有列出两类父亲,一种是朱自清《背影》里的父亲,事事帮儿子安排,连买橘子也亲力亲为。另一种是汪曾祺和他的父亲,“父子多年成兄弟”。对鲁迅,你也很认为他是个好爸爸。能不能详细谈一谈民国哪些人士的育儿给过你启发?

杨早:中国家庭的变化就是从“五四”之后开始的,那些启蒙知识分子也是最敏锐的,他们的实践也可能相对比较彻底。因此,清理他们教育的成败得失会给我们很多启发。比如鲁迅是一个坚定的启蒙主义者,在有小孩之前就写了《我们现在如何做父亲》(注:在这篇文章中,鲁迅研究怎样改革家庭。体现他对中国家庭、父子关系旧文化的思考),可是,自己有了小孩之后,应该怎么贯彻下去,鲁迅也避免不了纠结和痛苦。这可能会让我们很多人都有共鸣。但是,他们仍然会坚持自己的理想与标准。像鲁迅、汪曾祺的实践,他们对传统教育思想、教育方式的改造,让我们看到中国现代教育的另一种可能。

教育和个人的家世才学、见识气质有很大的关系,这些个案也会给我们多样性的思考。我写这本书的目的也是提醒大家,育儿有很多可能性,不同的家庭环境、不同的孩子会带来不同的结果。目前中国社会最大最可怕的压迫,就是上位的人总是想规定下一代应该怎样成长。

界面文化:民国的人好像“内卷”没有现在那么严重。

杨早:我很讨厌一句话,就是“给孩子最好的”。问题是,“最好”是没有上限的,而且即使一个人全部精力、时间、金钱都投入到孩子教育上,孩子也未必能成为你想要的样子。我们的确会看到一些“成功”的榜样,但还有更多的是投入和产出不对等的例子。

现在很多人都不接受孩子不如自己,社会的竞争就会非常激烈。这也和几十年独生子女政策,乃至宗法传统的丧失有关。古代许多家族之所以能代代传承不衰,是因为每一代杰出者培养的不仅仅是自己的子女。一个家族中有出来当官的人,他对所有的下一辈都有培养义务。这样只要每一辈里出一两个人才,可以反哺家族,家族就能够屹立不倒。这种体制中,“成功”的标准可以是单一的、筛选性的。但这种宗族体制现在已经没有了,每个核心家庭都要为下一代负责,下一代还可能只有一个小孩。如果在这个情况下,你还要对唯一的小孩有着固定的、完全不能通融的标准和要求,那么大概率只会发生一场注定失败的代际战争。

界面文化:比起朱自清父子,你自己还是偏好汪曾祺“多年父子成兄弟”这样的育儿。

杨早:古代社会认可自然的地位更替,比如“多年媳妇熬成婆”,儿子一直在父亲的保护之下,有朝一日自己当了父亲,再去塑造下一代。但现在的社会不是这样,现在认为孩子的独立才是教育的完成。这一点在理念上大家都不会反对,但问题是孩子独立,就一定会超越父母的控制。如果你总是想着控制孩子,那么孩子就永远长不大,一旦长大成人了,TA就一定想摆脱父母的控制。所以育儿其实是一场为了告别的聚会。

界面文化:你认为什么是好孩子?

杨早:独立,尽可能地自由,内心感到充实和幸福。

02 哪些传统文化被选出来作为学习对象,有着强烈的时代印记

界面文化:你的书里也涉及到了很多传统文化相关的话题,比如你对《弟子规》做出了批判,认为它曾被广泛用于中下层启蒙,是加强思想一体、钳制自由多元的教材。在你看来,为什么《弟子规》这样的作品会再次流行?以及诸如女德班这样的“复古”潮流这对今天的教育来说又意味着什么?

杨早:在社会转型还没有比较彻底地完成之前,整个社会的情绪也是有变化有起伏的。二十年前的中国社会是一个充满机会的社会,大家更有闯劲。现在,从整个经济环境、疫情影响等因素看,中国社会实际上处于一个收敛期,很多人以安稳为首要选择。

说到安稳,最有吸引力的就是传统文化里的儒家传统,它讲究差序格局,每个人各安其分。整个中国社会在这十年以来对安稳和秩序越来越感兴趣。不论是《弟子规》、女德班、很多地方兴办的国学班,以及我在书中批判的《常回家看看》这样的歌曲,体现的都是一个道理,就是希望大家都能依附和顺从这种差序格局的规则。这里面也包括对家庭观念的强调,希望你听家长的话,听老师的话(老师是父母的替代物),长大后能按部就班进一个大单位。

公务员体制是最明显的差序格局,因为整个体制的特点就是论资排辈,官大一级压死人,年轻人需要一步步向上爬。大厂、大单位也是同理。 在个人生活上,主流观点也是希望你能按时结婚,按时生子,生到三胎,就好像是为社会做出了足够的贡献。 整个主流思潮是希望安稳,然而安稳也可能牺牲掉个人的权利和个性。当前社会主流就是抹杀多元性,把所有的人像螺丝钉一样,放到一个轨道里去运行。而人文学科的最大作用就是去保护多元性,我们希望能够保留一些多元的状态,正如罗素所说:“参差多态才是幸福的本源。”

界面文化:其实传统文化里面也不光有儒家的差序格局,也有墨家的兼爱,是不是也有其多元性?

杨早:当一个社会的主流思潮导向传统文化的时候,传统文化本身就会被简化。我们的传统还是有很多面相的,墨家、法家、阴阳家……但是哪些传统文化被选出来作为继承和学习的对象,是有强烈的时代印记的。所有的文化其实都是当下的文化,我们现在所说的“传统文化”也是被改造过的。不少爸妈跟我说,自己家的孩子要学习国学,学《三字经》《千字文》,我会告诉他们,这些书在古代不是大户人家子弟学的,而是用来向民众普及的简化版的东西。像鲁迅家子弟就从来不学这些,因为有更好的教材。而且每个家庭有自己的家学传统,比如什么时候读唐诗、先读谁再读谁,有不同的阅读思路,并不是现在整齐划一的《唐诗三百首》。现代人不像古代民众那样缺乏资源,那为什么还要学简化、矮化后的“传统文化”呢?

而且,每个时代的文化是和自己时代的架构配合的。中国人好古,动不动就说三皇五帝的时候怎么好,从孔子开始就一直想复古回去,但这个思路是有问题的,因为文化的变化一定要跟社会的变迁相适应。我们现在之所以会选择传统文化的某些部分,也有当下的目的与需求,如果主流思潮希望年轻人听话、安稳,自然就会选择长幼尊卑非常明显的体系去继承。你也因此就能理解,我们社会现在浮出水面或者大受追捧的传统文化都会有什么样的倾向了。

03 认为学外语就学不好中文的想法过于简单

界面文化:你的书里也有涉及到英语学习的问题,你认为如果教育标准放宽对英语水平的要求,实际上是会提供更多教育自由选择的空间。

杨早:过去我们的教育对英文有点强调过度,过早地要求学生学外语,而且要学那么长时间,对大部分人来说没有必要。但如果中国有和世界接轨的需求,那么把学外语从考试里抹掉,会带来什么后果?我的观点比较谨慎。我认为教育最重要的就是不折腾。一代人习惯了一个体系,突然来个大转折,有可能会带来预想不到的伤害和损失。我的观点是教育可以渐进改良,但尽量不要做太大太猛的变动,因为“治大国如烹小鲜”,小鱼被翻来翻去,弄不好就煎糊了。

界面文化:你书里也有提到,废除对英语考试的标准,虽然和兴国学没有直接关系,但是你也讲,如果过分偏向英语,那么母语当然是不会受到重视的。英语和中文,乃至学英语和学习传统文化是非此即彼的关系吗?为什么很少有人要求废除数学考试,但总是围绕着英语争论不休?

杨早:晚清以来,很多人有文化保守主义的心态,觉得自己的文化是最好的,认为我是中国人,不学外语照样生活。这就像一些人做研究时会有的弊病:只看一个作家的作品,就容易把它看得很高大,而且为了证明自己研究的合法性,也会把研究对象捧得很高。但事实上,文化的美恶、作品的好坏,如果不在一个谱系中观照,是看不出门道的。同理,不了解世界文明的发展,就没办法说明白中国文明的好坏善恶究竟如何。现在有一种“中国的历史文化很好,不容诋毁和质疑”的思潮,对此我非常担心。

另一方面,其实我们长期以来的英语教学,基本上也是把英语当做工具来用,重点是对语言的掌握,背后很少推动对异文化的理解,而且世界文化也不止有英美文化这一种。怎么去平衡世界文化和本土文化的学习,调配一个合理的比例,这是需要摸索和思考的。很多人对教育的想象是过于简单的、非此即彼的,认为学外语就学不好中文,不是这么简单的。

界面文化:人们会担心母语不受重视。

杨早:长期以来,在中国的中学教育里,语文可能都是最不讨好的。近代史上也有先例,清华留美预备学堂,上午声光化电,下午子曰诗云,学生都是上午学习、下午打瞌睡。即使是现在,大量成年人的母语表达和阅读也有比较大的问题。

界面文化:其实在高考里,语文分数占比还是挺高的。

杨早:并不是说分数占比高就能让人学好语文。现在的语文学习也是工具化的。一来大家觉得自己天生会说汉语,二来语文也承担了很多政治课的任务,孩子会迷失在这种复杂里面。现在的教育观念,强调整本书阅读,不是那种片段地读,不只是语料的分析,而是通过阅读形成一个整体的框架的认识。这一点我很赞成。英语学习也类似,孩子学英语的时候有过多少整本书的阅读呢?分数考得再高,没有整体的语境性的灌输,也进入不了文化的层面。所以说到最后,语言的教育问题其实是如何避免单纯的工具化和考试化的问题。

我们有自然科学、社会科学,但是没有人文科学,只能说人文学科,为什么?因为前两种教育,本身就带着工具化、应用化的属性。可是人文学科没有标准答案,也不应该有标准答案。不能说专家、老师让我读什么我就读什么,让我怎么想问题就怎么想问题。我们说的教育懒政,就是觉得所有东西都可以有标准答案。人文学科主张每个个体是不一样的,所以这是最不应该被工具化的。

界面文化:其实你抨击的不是学英语,而是把所有人才培养纳入同一种模式。之前刘瑜也有一篇演讲引起了很多讨论,她说自己的女儿“正在势不可挡地成为一个普通人”,国际关系学院教授储殷则认为,刘瑜的孩子就算不好好学习,也已经“注定不是普通人了”,“事实上可以说是享受着最好的教育资源和最无虞的生活保障”。你怎么看待这种“佛系养娃是一种特权”的说法?

杨早:首先,刘瑜的说法可能确实会对公众构成某种“冒犯”,因为清华教授确实拥有“普通人”没有的教育资源,比如孩子天生就能读清华附小之类。但我能理解刘瑜发言的内核是:人文知识分子对孩子教育的想象,和一般人是不一样的。人文知识分子会尊重多元性,尊重独立性,不会要求孩子一定在五百强企业上班,在世界排名前30的大学任教,在就业、收入、社会地位这些方面,会接受孩子是一个普通人。但是另一方面,知识分子家庭对小孩有自己的要求与想象,一般会希望孩子成为宽容、善良、有知识、有文化、有教养的人,这些是很软的实力,在很多家长心里是不被纳入考量范围的。说到底,此“普通人”非彼“普通人”,这是一种文化之间的隔膜,这两类人对孩子教育的想象完全不一样。

当然,之前我们也讨论过一个话题:为什么不建议寒门子弟学人文学科?因为人文学科的物质回馈确实不高。如果真的遇到亟需改变经济状况、让孩子努力回报家庭的情形,追求收入高、实用的学科也无可厚非。但如果一是家庭经济改善不用孩子负担,二是父母认为追求的目标不是所谓的“成功”而是个人的独立和幸福,那么家长就不需要去“鸡娃”。所以,为什么普通人要批评刘瑜呢?自认“普通人”的批评者,应该鼓励这种知识分子把小孩当成普通人培养的做法,这样他们的孩子才更有机会上升成为不普通的人,对不对?

界面文化:你的意思是,一部分的家长可能把教育孩子当作投资,而知识分子家庭更可能把教育当作培养健全人格的方法,对吗?

杨早:曾经有一个代际教育的说法——第一代人学金融、计算机;第二代人可以学政治、法律、社会;第三代就可以学文学、艺术。说白了,父辈的位置和努力可以让孩子拥有更多不同的选择。而这不意味着不公平。真正的不公平是把所有人都放在一个价值体系里去评判,每一代人都被要求从事最容易“成功”的金融、政治这种行当。

04 保障女性在家庭中有更强的议价权

界面文化:你在书里写了很多自己当父亲的心得。你认为父职的核心是什么?社会对好父亲的想象和期待,跟你自己对好父亲的想象和期待有没有什么区别?

杨早:现在对父职的认知和以前出现了很多变化,大家意识到父亲不是只需要挣钱,其他家务或育儿都可以不管不顾。但是对父亲形象在家庭里“缺席”的反弹,有时会走向某种极端──过去人们怎么想象“好母亲”,现在就怎么想象“好父亲”,希望“好父亲”能上得厅堂下得厨房,替代以前“好母亲”的所有责任。社会的要求往往会用这样一种绝对的方式表现出来,反映的其实是大众内心的焦虑。这就像大家觉得整个社会道德沦丧,那么反过来就表现为道德层面过分的苛责,并把这种严苛投射到公众人物身上。

理论上说,父母双方对孩子承担的义务是相等的,没有说谁的责任更大。但是具体到一个家庭的养育方式,是需要双方合意的。双方要根据各自不同的能力和对彼此的要求,进行谈判,达成妥协。到最后也不可能义务完全均等,总会分出谁多谁少。当然,合意最重要前提的是不能有先入之见,如认为什么是爸爸或妈妈天然就该承担的义务。

界面文化:你在书里说自己育儿能力不强。为你写序的朋友也说,哪位爸爸敢自称是育儿能力强的爸爸呢。所以育儿能力强不强有没有什么指标?

杨早:当然是有的,这里有生理上的因素,比如小孩是妈妈生的,和妈妈有天然的联系。当然也有社会性的基础,因为我们长期以来对性别的刻板印象,认为男孩应该怎样、女孩应该怎样,比如说要求女孩在成长过程学习做饭、做家务,对男孩则基本没有这种要求,那么长大之后,不会做饭做家务,就会成为男孩的一个短板。大部分男性在做家务,在耐心、细致、包容等方面可能都会比女性略逊一筹,这更多是社会性的教育累积造成的。

界面文化:承担家务劳动的女性大多数时候得不到报酬,也会被社会轻视。做家务是不是也是育儿能力的一个部分?

杨早:这当然是一部分。要解决这个问题,不是说就只是加强男性的家务劳动训练,要求男女都能够获得完全相等的能力,因为这无法从根本上解决问题。而是说,要去从制度、社会舆论以及教育方面去保障女性有更强的议价权,让女性能够在家里面主张:这不是我应该做的,我做不做要看我情不情愿。从小就应该让女孩子明白,没有什么是她必须应该做的,是她的天职。有这样的意识,家庭谈判的时候才有底气。我是持比较自由主义的观点,人除了出生不能选择以外,什么时候结婚,什么时候生育,什么时候死,都应该是人可以选择的东西。因此,很少有什么是天生就应该担负的责任,责任更多的是一种选择与交换。

界面文化:刚才说到了父权制的层面,是不是也会包括资本主义的层面,比如是不是也有同工同酬的问题。

杨早:对,这一层面,在谈判的时候,很容易变成一种“互换陷阱”。比如说男方会问:如果男主内女主外,你能挣到这么多钱吗?这会对女性的自信、权利主张,构成一种强烈的打压。没有经济独立为前提,怎么去和对方谈判呢?所以说同工同酬等社会层面上的平等也是应有之义。要有这样的保障,让女性能够独立,能够不依靠婚姻也能获得想要的生活。

界面文化:你是男性学者里比较关注女性话题的。你自己是否会对儿子进行性别平等方面的教育?

杨早:当然必须要。比如说我们会告诉儿子,要破除对女司机的刻板印象,遇到各种时事也会和孩子聊,帮助他建立正确的性别观。尊重异性,关键是尊重个人。平权的基础是人权,应该培养孩子对人权的尊重,这是太重要的事情。所以我前面说了,知识分子对孩子的想象很不一样的,我可能没想过孩子将来干什么,收入多少,但是如果他成为一个有男权思想的人,我会觉得非常失败。

(感谢彭江河对本文的贡献)

,