推磨是制玉工艺的起源。

漫漫五千年(甚至更长)的文化期制玉工艺探索大致经历了三个阶段:最早期的打磨阶段、中期的推磨阶段和中晚期的推磨与砣琢并存阶段(参见《古玉学步(145):古砣痕迹说(2)——切料推磨雕》)。

凌家滩文化遗址大约处于玉作工艺推磨的中晚期阶段,在很多玉器上留下了大量的推磨刮蹭的原始工艺痕迹,如凌家滩玉鹰:长8.4厘米、高3.5厘米、厚0.3厘米(图1)。

玉鹰材质灰白色,器宽扁形,两面雕刻纹饰相同,表面抛光。头和嘴琢磨而成,眼睛用双面对钻的圆孔表示;两翅各雕一头猪,做展翅飞翔状;腹部规整刻画一圆圈,直径1.8厘米,内刻八角星纹,八角星纹内又刻一圆圈,直径0.8厘米;内圈圆内偏上有对钻孔眼,两翅的猪眼、鼻也用双面对钻孔表示;尾部雕刻呈扇形发散的羽纹。

由于历经弥久、产生包浆浓郁包浆,已经形成厚厚一层如瓷化的皮壳。从玉鹰所遗留的工艺痕迹观察,凌家滩的制玉工艺应该有以下几道工序:

(1)开片切割成型。从器型推断:片雕的开料为片切割、轮廓的成型为线切割。由于轮廓线已经打磨殆尽,无法具体实证开片成型的切割工艺,仅仅为推断。

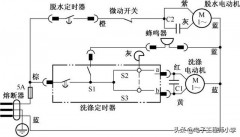

(2)双面对钻成孔。玉鹰共钻六孔,皆为双面桯钻而成,但工艺上仍有少许区别:

①其中鹰眼、猪眼、鼻五孔为双面桯钻完成,且取其中一孔作近距观察分析(图2):

图2-2

图2-3

图2-4

图2-5

选择猪鼻开孔分析,随着距离不断拉近,明显观察到桯钻的标准半球腔、旋磨纹和中间对接的蜂腰状凸起,为典型桯钻痕迹(参见《古玉拾粹(5):文化期古玉打孔特征》)。

②中心孔最大,为双面桯钻加扩钻完成(图3)。

图3-1

图3-2

图3-3

图3-4

中心大孔明显失圆,直径最大处约0.11厘米,随着距离不断拉近,同样观察到半球腔、旋磨纹和中间对接的蜂腰状凸起这些桯钻痕迹特征,但是明显失圆的孔径说明:中心大孔大于周边小孔,用几乎同型桯具钻开后,又增加了扩孔的工序。说明文化期由于工具的局限,钻孔是一件非常艰难的工作,有时钻一孔要使上浑身解数(参见《古玉学步(84):或者钻磨或刮削孔上有开还有扩》)。

(3)管钻圈线纹。玉鹰腹部规整刻画直径大小不一的两重圆圈纹,用直径不同的管钻完成。由于管钻发生难以避免的震动位移,管钻痕迹发生震动偏离走位(图4)。

图4-1

图4-2

图4-3

图4-4

图4-5

(4)推磨阴线。玉鹰腹部两重圆圈纹之间刻八角星纹,以及鹰鸟扇形发散的尾羽纹,皆用原始古朴的推磨工艺完成(图5)。

图5-1

图5-2

图5-3

图5-4

图5-5

推磨(磋磨)是制玉工艺的起源(参见《古玉学步(189):碾琢刻砣源起推磨》)。在文化期中晚期砣具发明后,经历了很长一段时期的推磨与砣琢并存的发展阶段,一直延续到商周(参见《古玉学步(190):例举周工不用砣工艺纯粹靠磋磨》)。

古工艺观摩之下,类似的玉鹰(图6)是否还到凌家滩吗?