我们对比测试了四款代表合资品牌与自主品牌的主流家用轿车,但是我们所思考的,却远远不止纸面上的对比测试数据。自主品牌走到今天,产品、品牌距离外资品牌到底还有多少差距?“向上”的过程到底还有哪些障碍没有攻破?

80年代,彩电、洗衣机、电冰箱并称为“结婚三大件”。笔者家中的“三大件”一直伴随我从出生到上学,除了早早报废的水仙牌洗衣机,彩电和电冰箱一直在家中默默工作,从未出现任何问题。学完26个英文字母后,我终于认识了彩电、冰箱上的英文标识 “SHARP”——一个来自日本的电器品牌。从那时起,国外品牌在笔者潜意识中成了品质与先进的代名词。

一旦认知形成标签就很难被改变,这一去标签化的过程其实就是重塑用户心智的过程——电器行业如此,汽车行业亦然。

今天,《童济仁汽车评论》的兄弟栏目《这车值么》进行了一场有趣的四车对比测试,丰田卡罗拉、马自达昂克赛拉、名爵6和领克03,四台主流家轿中,两台合资、两台台自主,在一起同台竞技。

我们设计了有关于性能、科技、实用性等多个方面的性能测试,测试结果中有不少在我们意料之外。曾经只能依靠低价才能生存的自主品牌轿车,如今也能在综合实力上与合资轿车掰手腕。

那是否意味着自主品牌已经获得与合资品牌平起平坐的资本?未来真的会像《Top Gear》第18季中所说那样,全世界都会买中国人的车?

自主品牌家用轿车,已经达到了什么水准?在四台车的对比测试中,各个项目的成绩排序如下:

- 0-100米直线加速成绩——名爵6、领克03、昂克赛拉、卡罗拉;

- 赛道圈速最快——领克03、名爵6、昂克赛拉、卡罗拉;

- 车机智能化——名爵6、领克03(昂克赛拉、卡罗拉测试车并未搭载智能网联);

- 车内空间——名爵6、卡罗拉、昂克赛拉、领克03;

- 综合油耗——昂克赛拉、卡罗拉、名爵6、领克03。

不难看出,名爵6和领克03这两台自主品牌家轿的代表面对热销多年的合资巨头不但不落下风,甚至在某些方面已经形成反超。

论设计,名爵6出自邵景峰团队之手,来自E-motion概念车的感性力设计语言日趋成熟、老练。而领克03的“都市对立美学”理念虽然让造型看上去剑走偏锋,但以设计角度看来却是经久耐看。两款车都摆脱了以往自主品牌简单模仿、设计呆板的境界。

论配置,自主品牌厂商想来不吝惜最新功能的投放,尤其是在中国有先天优势的智能车机系统领域,自主品牌已经走在了全世界的最前端。无论是名爵6的“斑马”系统,还是领克03的科大讯飞语音识别,UI界面、功能体验都远胜同级别合资车型。

论性能,上汽集团完全自主知识产却的NetBlue蓝芯动力系统,各项参数已与主流合资品牌不相上下。而领克03则更是吉利与沃尔沃的协作研发的受益者,具有顶级国际化水准的CMA架构、Drive-E发动机,让领克03有资本去实现越级对标。

但是欣喜之余,我们依然要保持清醒的头脑。不可否认,自主品牌早造车水准上正以越来越快的速度接近合资品牌,但差距依然存在,主要体现在三个方面:

- 长期使用的稳定可靠性;

- 由口碑造就的销量延续性;

- 二手车市场的保值性。

随着车市下行压力不断增大、人口红利逐渐退坡,自主车企同样遭遇了新一轮品牌向上的瓶颈期。在过去十多年里,每一次自主品牌向上发起冲击都会遭遇这样的瓶颈,熬过去,现有市场份额会更加稳固甚至会有所突破,但一旦失败,换来的可能是下一个十年都无法再翻身。

在此,我们不妨总结一下21世纪之后自主品牌数次向上的经过。

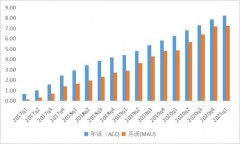

自主品牌的“向上之路”进入21世纪,老百姓对拥有一台车的热情空前高涨,2000-2018年间,中国私人汽车保有量从625万辆猛增32倍至2.07亿辆,巨大的需求拉动汽车行业飞速发展。而自主品牌在初期采取“薄利多销”策略,用廉价低端车型快速占领了彼时合资品牌还少有触及的10万元以下市场,获得了原始资本积累后,头部自主车企开始谋划品牌向上。

笔者将自主品牌的向上划分为三个阶段:

1. 急功近利期

2003年,当风云系列凭借出色性价比在10万元以下轿车市场取得不错销量成绩的时候,奇瑞趁热打铁推出了东方之子轿车,指导价迈入了10-20万区间,勇敢踏出了自主品牌的第一步。次年,华晨中华也推出尊驰,排量2.4L的顶配车型指导价达到了惊人的20.98万元。

彼时,汽车刚开始进入千家万户,老百姓获取汽车相关信息的渠道仅限于汽车杂志、并不丰富的电视节目、各种平面广告。所以在普通购车者潜意识里,与桑塔纳3000价格重叠的东方之子以及尺寸、气质与帕萨特、君威相仿的尊驰看起来都极具性价比。同时,各地的行政采购支持也大大增加了两款车型的能见度。随之而来的私人订单、奖项让奇瑞、华晨尝到了“向上”带来的甜头。

不过,这并不能掩盖两大自主品牌的根基不稳。当东方之子、尊驰的车主们发现虽然用同样的价格买到了更高的配置,但用车体验却不尽如人意时,拔苗助长带来的反噬作用将加倍损伤品牌影响力。核心技术落后导致的高油耗、可靠性差、故障率高让不胜烦恼,也正是此时坊间出现了诸如“奇瑞奇瑞,修车排队”这样的负面口碑传播,导致在之后的很多年,奇瑞都在花费大量的精力去撕掉这一标签。

所以,第一次操之过急的“向上”,某种程度上是被市场红利冲昏了头脑。地基尚未稳固就想造高楼,其结果可想而知。

2. 蓄力重生期

2010年上海世博会前后,瑞麒G6、长安睿骋、荣威750、吉利帝豪EC8先后发布,自主品牌又开启了一波集中向中高端车型冲击的浪潮。相比几年前的作品,无论是外观设计、装配工艺都有了长足进步,拥有自主知识产权的动力总成也比当年东拼西凑的发动机先进了不少。

不过,当这些车型面对成熟的合资品牌时,唯一的武器仍然是以配置堆砌出的性价比。而且,随着汽车相关信息获取渠道的丰富,消费者的核心诉求也逐渐成熟,口碑也逐渐成为影响消费行为最重要的因素之一,单纯依靠广告宣传已经无法打动消费者。

于是,现实很快展现出了残酷的一面,这些车型在其生命周期里无一取得令人满意的成绩,大多现在已经停产。而瑞麒、帝豪等多品牌战略下的高端品牌或撤销、或收回重新整合。

平心而论,短短几年间自主品牌能有如此成长已经可圈可点,但毕竟核心技术落后世界先进水平太多,短时间内无法跟上节奏也有众多客观因素。但是自主品牌向上的决心却不会因此而摇动,而机会也在接下来几年中随着资本推动与技术变革而到来。

3. 核心技术壁垒突破期

2010年,吉利收购沃尔沃,通过成立研发中心与合资公司,吉利实现了与沃尔沃的利益绑定,同时实现了从帮扶到共享的过程。在标准、体系、流程上进行深度合作,并通过联合采购、资本互利,实现规模化的效应。

而这解决了一直以来困扰自主品牌的核心技术研发问题,也正是因为沃尔沃的技术背书,打消了消费者购买吉利汽车旗下车型在配置、设计、价格之后的最后一个顾虑——三大件的先进性。

同样,长城、上汽、广汽等头部自主车企,也在这一阶段或重金投入、或联合海外资源研发,在三大件核心技术上不断取得突破。

另一方面,汽车技术的革命也在电动化、智能化让自主品牌有了“超车”的机会。在中国互联网生态全球领先的先天优势下,自主品牌的智能车机系统早已是全球最先进的存在;中国新能源市场的大力推动下,以比亚迪等为代表的自主车企同样在“三电”核心技术上不逊于跨国巨头,市场普及率更是大大胜出。

当下,自主品牌仍处于“向上”第三阶段的关键突破期。这轮向上,少了些许不理智的莽撞,多出的则是不断强化的体系实力。那么,在取得阶段性成果之后自主品牌如何突破瓶颈,保住胜利果实?笔者同样有自己的看法。

自主品牌接下来主要面对哪些挑战?1. 品牌口碑的建立

早期自主品牌汽车由于缺乏核心技术与科学的品控管理,被国人贴上了廉价、低端、落后、质量差等一些列负面标签,没有形成能促进销量与品牌向上的口碑。作为理性成分占绝大多数的汽车消费,用户对口碑的敏感度极高,大众、丰田之所以能在国内长盛不衰,离不开二三十年来靠老车型“皮实可靠”打下的良好口碑,而这些是它们如今推出新车型天然的背书。

当负面标签形成,想要撕掉它却需要花费数倍的时间和精力。即便是自主品牌核心技术已有长足进步的今天,这些曾经的负面标签仍在产生若有若无的影响,而自主品牌向上的瓶颈——销量短暂突破后的持续稳定、保值率高,都需要有品牌口碑予以支持。

2. 品牌影响力、认知度的推广

经过前期不断的预热铺垫,自主品牌新一轮向上的代表领克和WEY都取得了相当不错的开局,前者在2018年销量突破12万辆,后者更是已经有了超过25万用户的市场积累。

但在第一波“有钱”、“有好奇心”的非典型尝鲜用户潮过去后,领克和WEY都面临品牌市场开拓的攻坚之战,此时销量出现振荡、波动甚至下滑,都是一个全新品牌所必须要面对的现实。

消费者用低于同级别主流合资车型的价格,买到了三大件可靠的产品,而在附加的舒适配置、智能驾驶、车载互联方面,又远胜于合资车型。这本质上仍然是“性价比”在新时代下的体现,而并非品牌力真正达到了一定的高度。

面对上升瓶颈期,自主品牌更加要持续加码品牌建设与口碑形成,不断提升品牌影响力,让更多用户真正了解品牌,用良好的口碑撕掉固有的负面标签。5-10年后,市场自然不会辜负这份努力。

3. 前瞻性的市场策略和技术储备

市场逐渐饱和时,用户对产品错误的容忍度也会不断降低,这对品牌的前瞻性提出了更高的要求。提前预判用户需求,制定前瞻性的市场策略可以让自己赢在起跑线上。当然,还需要雄厚的技术积累做后盾。

比如一个全新底层架构的开发,需要考虑的是出自这个架构的车型对驾控、安全、动力、能耗、自动化、新能源、车联网各个领域的要求,要依此进行生产线的全新设计,还要充分考虑到未来十几二十年乃至更长时间里产品更新可以在此基础上进行快速升级迭代,而无需推倒重来。

满足用户个性化、多样化需求与生产成本控制,这两件矛盾的事情却是今天汽车行业的大环境下必须要实现的平衡。对于自主品牌而言,从基础架构出发做好这个平衡,也是反超合资品牌最可行的路径之一。

写在最后车市遇冷是信号,汽车行业的游戏玩法也在随之发生改变。自主品牌走到今天,与合资品牌正面竞争的壁垒已经不断击破,研发、设计、生产、供应链、营销、服务的完整体系也在逐步建立。同时,自主品牌的最大优势,就在于其根植于这片土地上,也应当比外资品牌更加了解中国消费者。

“高筑墙、广积粮、缓称王”,越是车市寒冬,越要利用这段时间修炼内功。即便身处瓶颈期,但仍然要坚定方向、咬牙挺住。熬过寒冬之后,便是春暖花开时。

,