我出生于1970年,小时候住红桥。近几年陆续写了一些关于南城往事的作文,很荣幸能在“皇城根儿胡同串子”微信公众平台上发表,还获得了一些小反响。

前些日子的一篇《我幸福,因为我离幸福大街很近》引起了大家的共鸣,读者高迎杰先生联系到我,说他从小就住东大地一巷,对六十年代的东大地街及红桥地区印象很深。我从小住东大地三巷,高先生住一巷,真是有缘,不认识的老街坊因为一篇文章相识了。

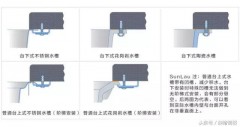

高先生六十多岁,记忆力超好,在他的帮助下,我试着把红桥、东大地的部分街巷和商铺还原到上世纪六十年代的情景。(如图)

老街坊看见这张图肯定感慨万千吧,不过记性好归记性好,太遥远的事物谁的记忆都可能会有偏差。您如果觉得哪里有什么不对劲儿的,欢迎在文章下留言,我们在今后会更完善。

说实在话,王府井、前门大街有的是人研究,可咱们红桥、东大地地区,我们不抓紧把回忆变为文字就有可能来不及了。

还是那句话,我们写这些怀旧的文章不为别的,我们只想留着一段历史,反映当时生活在这片土地上人们的生活状态。

在我记事儿的时候,这张图上有的店铺还在,那我也借着这张图,给大家描述一下七十年代中期到八十年代这条街上的故事吧。

从哪说起呢,就从这张图的右下角,法华寺街上的食堂说吧。先说个图上没有的,食堂的东边就是电车公司的一个门儿,当时的有轨电车就从这个门儿里出入。

这食堂面积不太大,呈东西向,西边是厨房,东边是饭堂。这食堂实际就在我住的东大地三巷八号的南边儿,所以我们也叫它房后头儿食堂。

对这个食堂印象最深的就是早点,在我小时候,如果能天天在食堂吃早点的那绝对不是一般人,我经常都是在家里凑合,在我姥姥家吃早点经常是泡馒头,这吃食操作简单,经济实惠,做法是把剩馒头掰碎,然后找一个剩菜底儿往上一到,最后拿开水一沏就行了,如果家里没有剩菜,就蒯上一勺炸酱。

只有礼拜日,我和姐姐不上学,有的时候我妈会给我俩到食堂买小包子。食堂的小包子皮薄馅儿大,猪肉大葱馅儿汤汁很多,包子皮薄的地方都让油给沁住了。这包子一咬一口油,有的小朋友说了,油这么大多不健康啊,您别忘了,我们小时候亏嘴,肚子里没油水儿,这点儿荤腥儿还不够解馋的呢。

周日的早上,我被香腻的包子味儿唤醒。铝饭盒放在炉台儿上略微敞着小口儿,一饭盒包子互相依附在一起,它们软弱无骨,谁压着谁都没什么怨言。诱人香味选择最短的距离飘向鼻孔,让我顾不得刷牙洗脸就先扽一个吃。备注一下,可不是每个礼拜天我妈都给我们买包子吃。

记得有一次我和我姐闹别扭了,礼拜天的早上我起的早,趁我姐还在昏睡,我就把一饭盒小包子全吃了,吃完了那叫一个撑的慌,我自己一人就去天坛遛弯儿了。

对了,我还记得在我上小学的时候,食堂里的糖火烧卖八分还是五分来着,可以确定的是买糖火烧不用排队。

从食堂往西的拐弯处,就是大名鼎鼎的“和的社”。现红桥市场北门的斜对面,“和的社”的屋子已翻盖成二层小楼,现在是一家饭馆。

小时候没有超市,买菜去菜站,买粮食去粮店,买油盐酱醋就得去“和的社”,“和的社”就是副食店。

小时候觉得“和的社”就是天堂,里面酱油醋的混合气味很是诱人。“和的社”坐北朝南,面阔三间,后山墙下一溜货架,货架前面是柜台,柜台是木质的,用的年头多了,柜台的木框十分滑溜儿。最吸引我的还是货架上方的装饰画,画的是烟酒糖茶,调料点心,画面简洁明快,色彩鲜艳,看上去心里就美滋滋的。

我干的最多的就是打酱油醋和黄酱,买东西如果有毛票儿和钢镚儿,家长会用毛票儿把钢镚儿紧紧地裹上,怕我弄丢了。那会儿买东西去的标准动作是这样的:一手拿着瓶子或碗,一手紧紧地攥着钱,心里不停地默念着要买东西的种类和金额。

买麻酱回来在路上用舌头舔那简直是高大上的事儿,我几乎没有机会买麻酱,每次舔黄酱的机会也从不错过。

去“和的社”最爱看卖鸡蛋的,因为卖鸡蛋得用一件电器——灯箱。

“和的社”里的售货员也就四五位,最熟悉的是一位中年男子,街坊们都叫他老班长。老班长个子不高,有一点儿驼背,皮肤很好,总穿着一件蓝色的大褂儿,脸上老带着笑容。老班长待人和气,和老的少的都有说有笑的。老班长好脾气,快“上板儿”时去买东西他也不烦。

这“和的社”就在法华寺街和东大地街的拐弯处。从这儿再往北走,就到了东大地街,东大街路东第一条胡同就是我的诞生地——东大地三巷。

三巷一进去北边儿是简易楼,这可是特殊时代的产物,好像那个时代最推崇的就是“多快好省”。简易楼呈东西向,共三层,有两个楼门,楼房用白砖砌成。这楼里有我的小学同学李卫东和徐宝权,还有后来转学来的黄勇。

南边儿都是平房,先经过4号院,8号院在三巷的最里边,对着6号院。

8号院是一个大杂院,五间北房,六间南房,东西房各一间。院中间有一棵桑葚树,树下就是公用的水管子。水管子这块儿可是小院的社交平台,谁在这打水、洗菜、洗衣服都爱聊上几句,我家和姥姥家都住在里边儿。还记得八十年代初,北屋的吴老师家买来了全院第一台单缸洗衣机,就把洗衣机放在院里演示操作,引来了全院人的围观。听到胡同里的人说,瞧人家8号的吴老师都买洗衣机了,身为8号院中的一员,我也感到很骄傲。

1983年,我二舅的婚礼就在这个小院举行,院里搭了个棚子当厨房,各家儿都把房子腾出来摆酒席。

把着儿三巷胡同口儿南边是一个小院儿,当时的公用电话就在这院儿里的北屋,我还清晰记得放公用电话的装置。

这是一个四分之一圆的木板儿,用一根轴把它固定到一扇活窗户的窗扇儿上,电话机放到木板上。没人打电话时电话机就放在屋里,有人打电话时把木板儿一转,电话机就到室外了,冬天还可以把窗子关上。

出三巷往北是二巷,二巷口儿是粮店,现在这座二层的小白楼还在。我还记得盖这座楼的时候,挖地基时挖出好几具棺材。这楼的地基还挺深,当时是用挖掘机挖的,有的棺材就在挖掘的横断面上,一半儿被挖掘机搅烂,另一半儿还在土里。我们小孩儿都在远儿远儿地看着,即害怕又兴奋。我们三巷有一个大孩子叫宝善,他竟然跳下大坑,在棺材里瞎扒拉,特吓人。

粮店里的米和面放在两个大木柜里,木柜外沿儿挂个铁皮做的大漏斗儿,漏斗儿和木柜有合页相连,两木柜之间架着秤。我最爱看售货员往木柜里倒粮食,先拆开封口的小线儿,拆这封口线儿不用剪子不用刀,只要找对线头儿,两只手左右一拉就开了。然后把面袋往柜子的边上一搭,半袋面已经倒进柜里,最后揪住袋子的两个底角,呼噜一下另一半面也进柜了,这还不算完,倒完粮食还得把口袋翻过来,两手伸进口袋一撑一撑的,发出“嘭嘭嘭”的声音,把口袋抖干净,一点粮食不浪费,而且手法娴熟,极具观赏性。

那时候居民口粮不仅定量,而且是定点的。买粮食不仅需要粮票,还要记粮本。粮票分粗粮票和面票。粗粮票只能买粗粮。面票是全能的,粗粮、细粮都能买。买米就要凭粮本了,不论粗粮还是细粮,都是一斤票买一斤粮。

从粮店出来奔北就是东大地一巷,高迎杰先生就住在一巷,从一巷可以通往沙土山,一巷里有我三舅的同学,小时候三舅曾带我到他同学家看电视,这里也有我后来的同事。

从一巷出来再往北有几个院子,这里住着我的小学同学,有王丽华、王卫权、马娜、张伟。

王卫权家对面住的也是我们法华寺街小学的同学,他比我们高几个年级,这位同学曾在某次中央召开的大会上给李先念同志献过红领巾,照片就在他家屋里挂着,当时觉得和他一个学校特别的光荣,

东大地街在往北走到头就是玻璃研究所,这可算东大地街上的大单位。

就往西就拐弯了,刚拐过弯来向北有一条死胡同叫大福里,大福里的把口儿有一家儿理发馆。我从小就在这家理发馆理发。

记得那时理发的费用是两毛六,或者拿着工厂发的洗澡理发票也可以。有一次,妈妈带我去理发,在大长椅子上等了半天,等轮到我时理发员对我妈说,我的头型和发质不错,他过两天要考级,考试的项目就是学生头,想到时候让我给他当一下模特(那时可没有这个词),并且强调是免费的。妈妈一听不要钱就满口答应了下来,没过两天妈妈就带我来到考级的现场——三里河桥湾的尽开颜理发馆。到底是考级啊,头发理得就是和平时不一样。妈妈看着也挺高兴,从理发馆出来直接就奔红桥照相馆了。

从大福里往西走,这和这张图上的就不一样了。那是因为在1977年打通了从磁器口到天坛根儿的马路,崇外大街也就此延长。

过了崇外大街再往西走,走到头是个丁字路口。从这个丁字路口往北叫磁器口大街,往南叫红桥大街。丁字路口的东北角就是当时觉得老大的红桥副食商场。红桥副食商场有两门,一个冲南,一个冲西。

南门进去我记得有卖大肉和鱼的,那会儿过春节每户才会凭本供应冻鸡和鱼什么的,每次到这个时候我都会跟着三舅去排队,三舅和同学早就约好了,我们去的特别早。等我们买完了出来时,看到的都是羡慕的目光。

靠近西门那边儿有卖水果、冰棍儿、糕点的。记忆最清楚的这里卖橘汁儿,小时候橘汁可是高级营养品,看个病人拿瓶橘汁,再带俩水果罐头那可是太有面儿了。

红桥丁字路口西头儿是小百货商场,附近的街坊们都管这儿叫文利栈。我印象最深的是这儿卖文具。

文具柜台有一位留分头的叔叔,待我们小孩挺好,也不怕麻烦。我最喜欢开学的时候去买本儿,开学的时候需要买好多本,老师会把种类和数量都写在黑板上,我们就抄在小纸条儿上,到了文具柜台就把纸条儿交给售货员,完事儿就打开空书包把所有的本背回家。

我们上学那会儿还有一个好习惯,那就是每学期期末,把没用完作业本的空白页都撕下来,然后钉在一起,这个本可以当草稿本或者记事用。

从文利栈再往西拐就是东晓市了,东晓市东口儿路北是一家竹柳店,也叫卖盆儿卖碗儿的,像我这个年纪小时候坐过的小竹车在这里有卖。

竹柳店对面是奶站,牛奶半磅一瓶,用空瓶去换,换完奶之后卖奶的人要在你的奶票上做记号。从这再往西就是我的母校十一中了。

还是回到文利栈,从这往南是邮局,邮局特小,上世纪八十年代初《北京晚报》刚刚复刊的时候,每天下午三四点钟这里就会排起长队,那会儿一份儿晚报二分钱。

邮局在往南一点儿奔西有一条胡同,胡同口儿路北是废品回收站,俗称收破烂儿的。这儿我经常光顾,老帮家里卖废品,那会儿这儿还收骨头。

沿红桥大街往南走,和天坛坛根儿隔路相望的是红桥百货商店(就是现在红桥大碗居的位置)。商场是三层的红楼,第三层是办公用房,一层经营玩具日杂等商品,二层卖布料等。这里在当时是高大上的地方,附近的街坊都管这儿叫红桥大楼,商场的西边是交电大楼。

1984年红桥大楼就改成了元隆顾绣绸缎商行,这元隆可是典型的墙里开花墙外香。在这里接待过英国首相撒切尔夫人、美国总统里根夫人,布什夫人、丹麦王太后、及皮尔·卡丹先生等政要及名流。

话说上世纪八十年代后期,帕瓦罗蒂来北京访问演出。他来到元隆后大家纷纷要求让他当场唱歌,他也欣然接受,一曲《我的太阳》震惊四座,他在一楼唱歌,二楼的人都不用下来,声音听得真儿真儿的。

我们还是回到红桥丁字路口,在丁字路口的东南角是红桥回民食堂,这个食堂在当地算是规模最大的饭馆,我最爱喝里面的素丸子汤,当时一碗不到一毛钱。

从回民食堂往东转第一家就是洗染店,小时候家里没什么东西可送洗染店洗的,我妈妈倒是在这儿买过颜色(shai三声)。买颜色是为了把我姐的花衣服染成深色给我穿,我现在还清楚的记得,我的一件蓝衣服,翻开兜盖儿,还能在缝隙里看到以前的粉色。

从洗染店往东就到了东大地四巷,这四巷可挨着三巷有点儿远哈,四巷里有我的小学同学李德召,是个娇生惯养的白胖小子儿。有一次上学时李德朝忘了带语文书,老师问他怎么回事,李德朝说前一天他爸看完忘了给他放书包里了。教我们语文蔡老师马上来了一句,合着你爸拿咱们的语文书当小说看了。

有一天和李德朝放学一起走,也不知道怎么他忽然冒出一句:找媳妇一定要瘦的。我问他为什么,他说瘦人穿裙子好看。这是小学的事儿,充其量那会儿他才13岁,他老人家当时的高瞻远瞩,审时度势,我到今天也是佩服得五体投地。不知道后来李同学找到瘦媳妇了没有,看到文章吱个声儿哈。

把着儿四巷东口是老字号万全堂药店,我小时候特喜欢去药店,药店里干净整洁,夏天里面挺凉快。另外我特爱闻药香,不知道有没有和我一样的。我还特爱看抓中药时称药,包包儿的。那会儿捉到土鳖可以拿到药店去卖,一只能卖几分钱。我妈经常在这个药铺给我买山楂丸,为什么我要吃山楂丸呢,还得从我小时候多病说起。

我四五岁的时候体弱多病、面黄肌瘦,家长决定带我去捏脊,捏脊是医学名词,老百姓一般称作“捏积”。

捏脊去的是东晓市的小医院。到了医院才知道捏脊之前要放指血,医生用针扎大拇指以外的八根手指,扎针的部位是每根手指挨着手掌最近的关节。扎完了八根手指,就像死了一回一样,接下来就更悲催了,扎针疼八下,捏脊从头到尾都疼。

捏脊就是医生沿着脊柱的两旁,用双手的拇指和食指把肉皮捏起来,边提边捏,向前推进。这种疼痛是撕心裂肺的,医生每一下的捏起前推都像在割我的肉,每次做完都哭得不成样子。

捏了一段时间,家长看我身体也没起色,也就不捏了,我还是照旧面黄肌瘦,疼算是白挨了。

妈妈老觉得我胃口不好,每次和我妈去红桥买菜,只要路过万全堂药店,妈妈就会给我买一“盒”山楂丸(那时没有盒,用一张纸包着),那时山楂丸三分一丸。

药店的东边是一间做豆浆的作坊。刚才说过了我爱闻药味儿,我再和大家说一下,我爱闻豆腥味儿。

每次路过这豆浆的作坊我都会傻傻地站那儿看好半天。做豆浆的机器简单地说底下像个大浴缸,上面是一块儿绷在铁架子上的大白布,白布里应该是被打碎且加热过的豆渣,所以布的中心下垂,白布随着铁架子左右摇摆着,豆浆从白布里渗下,滴到下面貌似浴缸的容器里。

豆浆作坊里我只见过一个工人,他中年,个子不高,好像眉目和头发都很重,作坊里无冬历夏热气腾腾,他终年穿着跨栏背心,背心外边儿套着皮围裙,脚下永远是一双雨靴。好像他永远就没变换过表情,我当时觉得这个人很孤独很寂寞。

从这做豆浆的地方出来再往东就要过崇外大街了,过了崇外大街,东大地街就拐弯奔南了。一路经过红桥后街、公厕和红桥前街,我们又回到了东大地三巷的对过。

三巷对面有一家电气焊加工部,这里是我们小孩经常玩耍的地方。尤其是工人下班后,这儿就成了我们的乐土,因为这时只剩下值班的吴老侠--一位惯着我们这帮熊孩子的北京老头。

吴老侠六十多岁,光头、没牙,十分面善,对我们小孩相当友好。他的这个绰号也不知道是怎么来的,或许跟他每天早晨到天坛根练拳有关。

虽说吴老侠惯着我们,但他也很有原则,加工部里的东西什么能玩,哪些不能动,它绝不含糊。看得最紧的要数臭电池了,总是放在另一间小屋的冰窖里,门总锁着。

那会崇文区周四准停电,大人们利用臭电池做成电池灯照亮儿。我一直惦记着多找些臭电池来赢得大人的夸奖,可是始终没得手。

从电气焊往南拐一个小弯儿就又是个公共厕所了,我从小就上这个厕所,小时候觉得这厕所就没有灯,也不是不装灯,是装好灯就被淘气的孩子用绷弓子蹦碎,那会儿的孩子以毁坏公物为能耐。

男厕和女厕之间有一个快到房顶的小窗户,最后把灯泡按在了女厕那一头儿,中间还用铁篦子隔上,男厕才总算有点亮儿。

现在过春节满大街挂的都是红灯笼或中国结,都过了正月也没见一个丢的,这能不说是人的素质在提高吗。

说到厕纸大家不会觉得厌恶吧,其实厕纸直接反映出社会的变迁,现在都用卫生纸,小时候可用不起。那会儿我们家一般都用牛皮纸,这种纸很结实,很硬,蹲下上厕所时手也不闲着,得把牛皮纸搓薄搓软,能用上报纸的就算高级的了,一般都是家里生小孩才买上一两卷粉色的金鱼牌卫生纸。

大家看图,厕所对过当年是玻璃研究所的仓库。这仓库搬迁我可赶上了,就是因为要延长崇外大街,仓库这地儿碍事,玻璃仓库玻璃肯定多,仓库的工人一车一车的往外推碎玻璃,我们附近的街坊们成群结伙的外边儿等,等推出一车来大家都上前抢,那天大家收获不小。

当年这仓库的东边儿是一块空地儿,根据它的形状我们都叫它三角地,三角地就是我们这帮孩子的运动场,三角地的南边是敬业西里,1995年红桥市场在这里拔地而起。

最后再说个图上没有的吧,那就是东大地酒铺儿。这酒铺儿的应该建于崇外大街打通以后,也就是上世纪八十年代左右。酒铺儿在公共厕所西边儿。

酒铺儿不是正向的坐北朝南,有一点儿斜。酒铺儿有个四五间房。一进门儿奔东是一间豁大的屋子,屋里光线昏暗,摆着几张桌子,专供人们在这里喝酒,这间屋子终日烟酒味儿弥漫。

进门正对着就是卖熟食的,熟食的柜台上用玻璃窗封着,有卖蒜肠儿、粉肠儿、小肚儿、猪头肉等荤菜,也卖鱼皮豆儿、炸开花豆儿等小菜儿。

卖熟食的西边是卖酒的,主要是卖白酒,分瓶装和散装两种。散白酒放在黑色的瓷坛里,瓷坛的盖子是用火红的绸缎包着,旁边放着打酒的量具——提漏儿。

那时大家的日子都过得紧巴儿,平时都是喝散白酒,瓶装白酒要等逢年过节或走亲戚串门时才会问津。小时候有几种售货的技艺是我最爱看的——打酒打油的、包茶叶包儿的、打点心匣子的。

俗话说烟酒不分家。卖烟的挨着卖酒的,香烟多为两三毛钱一盒,那时也卖零烟,超过五毛以上就算好烟了

再往西一个柜台就是卖小食品的,有爆米花、饼干、糖果什么的。最西头放着一个卧式大冰柜,夏天卖冰棍儿和汽水儿。冰棍儿有三分五分的,三分的是红果和小豆的,五分有奶油和巧克力的,一毛二的大雪糕是后来的事儿了,刚有大雪糕的时候只能在崇文门菜市场才能买到。北冰洋汽水儿那会儿卖一毛五,这在当时可是奢侈品,不是想喝就能喝的。

这条街就写到这儿吧,原崇文区的大街也写过几条了,我觉得写大街的文章更能引起很多人的共鸣。

每每到文章结尾的时候都会感到茫然,好像意犹未尽,有很多的回忆还没说完。岁月让我们熟悉的每个地方都拥有太多的故事,一时半会儿说不完的。好啦,今天和您就聊到这儿吧,回见!

(作者:高迎杰 刘永卫)

阅读往期内容请点击“阅读原文”