本刊记者/李静

发于2022.2.14总第1031期《中国新闻周刊》

画家刘小东已经坦然地把自己归为“中老年人”。过去的很多年,他和那些“第六代”导演朋友一样,常常将焦点对准普通人:农民工、性工作者、三峡拆迁工人、小镇青年……在社会的剧烈变化中,凝视他们困惑、平淡甚至平庸的生存状态。进入“中老年”,人自然而然起了变化,更包容“站在对面”的他人,更理解所有的社会行为,从“出击”变为“包裹”。

刘小东把目光从社会深处收了回来。“我想画一批我的朋友,交往30年以上的朋友,已经发胖步入中老年的朋友。”2020年10月3日,他在日记里写下这句话。那时,他和妻女被新冠疫情困在纽约,大部分时间只能待在公寓里,与亲人、朋友数月的分离让他萌生了描绘最亲近之人的想法。病毒带来的阴影让他开始思考,这些最为亲密的关系对自己来说到底意味着什么,他在书上看过一句话,说中国的知识分子普遍有个毛病——爱远方,悯天下,对身边的人却非常冷漠。他可不想这样。

2020年11月回到中国,刘小东即着手创作“你的朋友”系列,并于2021年夏初全部完成,8月,他的个展“刘小东:你的朋友”在上海UCCAEdge首展。时隔半年,这批作品来到北京,2022年1月15日直至4月10日,在北京UCCA尤伦斯当代艺术中心与观众见面。

“你的朋友”

在最亲密的朋友中,刘小东只选了几个人做此次系列作品的肖像模特,比如作家阿城、导演王小帅等人,这些朋友与他相识在可以苦中作乐甚至能一起搭帮过日子的年轻时代,那会儿他们聚在一块,喝一点酒就能高兴半天,一起走时装步走到早上。

他和王小帅相识最早,俩人分别在1980年和1981年考进中央美院附中,后来刘小东上了美院,王小帅进入电影学院。大学期间,刘小东常去电影学院找王小帅玩,他和这帮学电影的学生在一起,常觉得自己脑子不够使,被他们“玩进”学生影视作业。在那些作业里,年轻的刘小东要么装扮凶手,要么空虚地在楼顶跳霹雳舞,“瞪着空洞的大眼珠子”,顾左右而意在身外,环四周而不知所终。

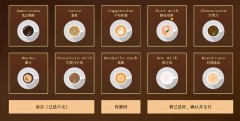

“刘小东:你的朋友”展览上的部分作品。本文供图/UCCA尤伦斯当代艺术中心

在他们一起迷茫一起探索的80年代,无论艺术界还是文学界都新潮迭起。“85新潮”出现后,中国现代艺术家纷纷涌起,对学院和传统进行毫不留情的批判。行为艺术、观念艺术将1989年美术馆举行的现代艺术展的主展厅占满。1980年代中后期,文学界以刘震云等几位作家为代表,出现了“新写实主义”,聚焦那些琐碎生活中的真实人物。从这个角度去看,刘小东日后的创作方向有点像绘画界的新写实主义。

那时的刘小东还没想好到底要画什么,民族、敦煌、古典、抽象……什么都好奇,什么都尝试,也曾把墨泼在身上在画布上滚,搞行为艺术。现在回头去看,他觉得多半是年轻人的荷尔蒙作祟,在同学间要显摆,对整个艺术史都不服气。直到1988年大学毕业,躁动才慢慢褪去,整个人安静下来。虽然他留在学校任教,但毕竟是迈入社会,不再有家长、老师“罩着”,无论是当时的社会事件还是他自己经历的人事变动、生活变迁,都触动他,让他对自己所观察到的“眼前之物”产生创作欲。那时,学院派油画大多展示宏大的历史革命主题或是风景,刘小东选择了细碎日常,火车站、夏日大学中的走廊、楼道、心乱的少年……

90年代初的一天,小镇青年贾樟柯参加完电影学院专业课考试,到美术学院溜达,刘小东的画一下子吸引住他,因为他第一次在油画中看到了日常生活,其中又蕴含陌生的诗意。多年后,他提到他印象最深的一幅画,在护城河边,几个外来的年轻人穿着大一号的西装,站着看一只被烧焦的、乱窜的耗子,脸上说不清是嬉笑还是迷茫。那些画中弥漫的无法排解的伤感、忧郁和焦灼混乱都是贾樟柯所熟悉的,“那是上世纪90年代初,我完全能理解笼罩在年轻人心中的忧郁是什么,为什么会有这样的忧郁。”最早发现刘小东的批评家范迪安曾评论他:“表达出一种新的真实。”

后来,贾樟柯也与刘小东结为密友。这些一起在90年代初登上艺术舞台的年轻人聚到了一起,他们都不喜欢权威,不喜欢正儿八经的主义,喜欢随意,喜欢接触更多层次的人,喜欢“随他去”。“我们是有一些共性的,就像一个时代有一个时代的个性。”刘小东对《中国新闻周刊》说。

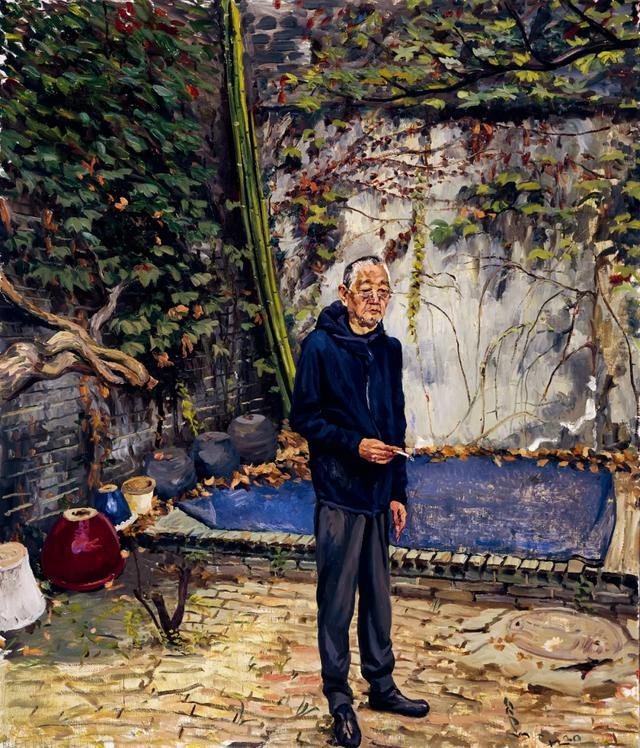

刘小东的布面油画作品《小帅》

他们一起边走边探索,彼此支持又互相影响,希望走出一点自己的样子。1993年,王小帅独立制片、编剧、导演的电影处女作《冬春的日子》,把刘小东和他的妻子喻红找来做主演,讲的也是他俩的故事。刘小东的画作《儿子》《自古英雄出少年》取材自王小帅等人的电影,他还和王小帅一起去贾樟柯的电影《世界》里客串暴发户……

贾樟柯早有为刘小东拍纪录片的想法。2005年,刘小东赴三峡写生、创作《温床》期间,在投资人、艺术藏家淡勃的资金支持下,纪录片《东》开拍。在拍摄纪录片过程中,贾樟柯获得了电影的灵感,在《东》杀青之时,一年后为贾樟柯斩获“金狮奖”的《三峡好人》也完成拍摄。领奖时,刘小东作为《三峡好人》的策划人和贾樟柯一起前往威尼斯。

小武、王小山……贾樟柯的电影中,很多失落的年轻人像是从刘小东的画中走下来一般,刘小东的作品,某种程度也像一部部这样的电影,展现那些世界悄然换了面孔时被遗忘的人和故事。贾樟柯数次谈到他们之间的相似:“所有中国当代对生活还有知觉的艺术家,可能都很相似,因为我们就生活在这样的变化里,只要你对生活还有知觉,你不可能对这个变化不关注,没有感受。”

走到真实的现场里去

“你的朋友”只选很少几个人画,是作家阿城的建议。自1993年认识阿城,刘小东把他定位为老师,是精神导师一样的老哥哥。动笔前,阿城对他说,要画十个以上就是在表达你自己,要画人物少是在表达别人,刘小东很受启发,他觉得自己不年轻了,别老是自己,这个年龄应该更多表达别人。

这不是阿城第一次启发他。2003年,刘小东去过两次三峡后,在画室内根据图片资料画出了两幅日后在艺术市场上获得了极高赞誉的巨幅油画《三峡大移民》和《三峡新移民》。在北京做展览时,邀请阿城写点东西。几天后,阿城给了刘小东近10万字的历史资料,详细阅读后,刘小东才知道三峡牵涉到那么长的中国历史,以及复杂的问题。“阿城身上有知识分子真正的风骨和责任感。”刘小东说。

刘小东

这10万字的历史刺激了他,他突然想,“我是不是还能再画一张?配得上这种知识分子的劳动。”他想改变自己一直以来在画室作画的方式,像个劳动者一样,走到真实的现场里去,无论结果如何,在场和不在场是不一样的。

2005年,在奉节,刘小东选择了12名三峡拆迁工人作为写生模特,创作油画《温床》。画面中,十一个打牌的农民工被雾蒙蒙的山环抱着,身后远山上的白色楼群正在拆迁。

从那之后,刘小东用近20年时间实践这样的创作方式:行动起来,奔赴现场。他选择那些充满叙事性、社会因素复杂的现场,在充满矛盾与冲突的地方,却不着眼特殊,而是记录复杂背景中的平常之事。家乡金城、印尼、古巴、意大利、美墨边境……他画各式各样的无名者,一个沉淀在社会基层中巨大而暗沉的群体。

他很蔑视将他简单归为“现实主义”的观点,他觉得艺术已经不应该再被任何“主义”来切割。别人说他画的是“小人物”,他一听到这几个字也起急,他认为这是非常带有俯视意味的字眼,而谁又有资格去俯视谁呢?“我的画里没有一个是小人物。”他反复说过很多次,因为“他们都是暗自顶天立地的人,都承担着生命给他们的苦乐”。

2009年,刘小东在古巴写生时试着联系过卡斯特罗。按他的理解,如果卡斯特罗能让一个普通画家面对面站着画,那么他就实现了他所说的为普通人服务,实现了人与人平等的意涵。可惜并未得到回音。

“你看,怎么叫我只画普通人呢?”刘小东感慨,“我只能画我生活中见得到的,‘不普通的’中间隔着很多警卫、保镖,我真见不着,我想画,人家也不搭理我。其实,我就是把现实生活拿到你眼前。”

刘小东的布面油画作品《阿城》

所以,人们在刘小东的绘画中,看到了自己。学者汪民安曾在文章里评价过:绘画中的人,毫无喧嚣的光芒,亦无罪恶的阴影,他是我们所有的在饱尝艰辛同时又将艰辛转化为乐趣的凡人。

对于生活中的芸芸众生,能被他看中的标准似乎只有一个,就是“这个人的脸上有事儿”,这是一个只能点到为止的感受。就像阿城曾说的:“那个价值总是说不清,说到一个地步,就说不下去了,就走样了,但是,画,在那里了。”

在UCCA馆长田霏宇(Philip Tinari)眼中,刘小东像一个“绘画记者”。他没有像很多60后画家那样体现出明显的政治性和符号感,他只是把社会现实端到了台面上,而到底记录哪一些,其实他有自己的选择。

这些对现实抱以敬意的画作,得到了艺术市场和收藏家的青睐。2006年,北京保利拍卖会上《三峡新移民》拍出了当时开创中国油画最高纪录的天价——2200万元。这幅画以带有压迫感、V形排布的江水为视觉中心,周边人物是已经安定下来逐步开始新生活的移民,他们有各自的不同视角,似乎承载着一段段完全不同的人生故事。

之后,刘小东的拍卖最高纪录不断刷新。2014年,《违章》在香港苏富比秋拍被买家以5800万港元拍走,这幅创作于1996年的画作也是刘小东最具代表性的作品之一。《战地写生:新十八罗汉》曾在2008年于苏富比拍出6192.75万港元,2020年12月又在北京永乐以8050万元人民币成交。

金城小子

既然是画最亲近的人,除了北京的挚友、妻女,刘小东也回到了生活的始发地——故乡辽宁金城,画妈妈、哥哥和哥哥最好的朋友。他觉得画画是最好的借口,让他们待在一起。如果不画,稀里糊涂人生就过去了,当拿起画笔仔细端详,他才发现这些最亲近的人很多地方已经改变。“画一个肖像真的是在审视自己对他们的认识。”刘小东对《中国新闻周刊》说。

十一年前,在北京UCCA他曾经举办个展“金城小子”,如果说那一次折射的是东北老工业区和他变迁中的故乡记忆,这回,他单纯要凝视岁月在身边最亲近的人身上的浸润。他又睡到了妈妈的炕上,夜里,妈妈睡觉,他躲在炕下写点感想,58岁的刘小东感觉自己仿佛回到了40多年前,那时,他是躲在炕下画画的少年。

在这个距离锦州25公里的小镇,金城常住人口只有不到1万人。与近年来很多艺术家为东北构建出的衰败、荒芜美学不同,故乡小镇在刘小东的心中始终保有一层温暖的底色。他童年的记忆里,故乡与一座创建于20世纪30年代的造纸厂密不可分,这是一个四周所有村镇都羡慕的地方,只要进了厂就意味着铁饭碗和找个好对象。金城的孩子打小上子弟幼儿园、子弟小学、中学,然后分配进造纸厂,他们什么都不用想,也哪都不用去,工厂就是自给自足的小世界,这个小世界里的人充满骄傲,从不用为未来忧虑什么。直到1980年刘小东到北京求学,金城都始终是一座人气兴旺的工业城镇。他曾经想过,如果没有出来画画,他最大的出息大概就是在厂子里当个宣传员,那样似乎也没什么不好。

刘小东的布面油画作品《喻红》

筹备个展“金城小子”是自17岁外出求学以后,刘小东第一次在家待了三个月时间,他在画中描绘那些变化,很多地方被拆掉了,有些儿时的朋友40几岁就下岗在家,但他们不曾离开,这让刘小东感到心安,使他不是一个没有故乡的城里人。家乡人的乐观幽默也滋养他,哥哥退休两年了还没领到退休金,闹心事没完,但哥哥总笑嘻嘻说“没事儿”;刘小东倒是时常抑郁,但他不怕,他说有一天自己要是得了抑郁症,就搬回去和哥哥一起住,一准没事儿。

故乡是他的大后方,也深刻影响了他的审美,使他始终抱有一种农业社会的眼光,“我这性格也很难改了,这么多年还是土了吧唧的那样子。”他喜欢村头的老槐树、石头大磨盘还有灰头土脸的村民,即便在纽约,也是看到一棵树会兴奋,或者也有些伤感,看到摩天大楼就感到陌生,感到空虚,这些东西都潜移默化影响他绘画题材的选择。

UCCA馆长田霏宇告诉《中国新闻周刊》,最近这一两年,美国由于各种社会矛盾爆发,一部分艺术家也开始采用偏写实和叙事化的绘画方式描绘有色人种和社会边缘社群的生活,从这个角度看,刘小东90年代就开始的创作,具有相当的前沿性。

此时,刘小东却开始回望家乡,凝视亲友,与早年那些反映社会现实的作品相比,他的目光似乎变得温和。从事绘画30多年,年龄的改变必然导致观看世界的方式变化,他不想说这是突破自己,因为“突破”这词太油腻,“就是不那么愿意被框住吧”,刘小东琢磨半天,找了这个词。他觉得,既然别人已经夸奖了,就别一个劲顺着杆儿爬,人不能无趣到那个程度。

他不喜欢用语言表达自己的作品,话一旦说出口,就太过明确,而人有很多复杂的模模糊糊的感受,那是语言道不尽的。所以人们才会喜欢音乐、舞蹈、绘画、电影……艺术终归是语言无法翻译的东西。

在导演杨波为记录“你的朋友”创作过程而拍摄的纪录片中,刘小东问阿城:“为什么你总是那么淡定从容?”阿城说:“你首先要爱这个世界,不爱其他就什么都不用说了。”这一年多为亲人朋友创作的作品,就表达了刘小东的爱,而爱也会生出“恨”和“怕”来,这三种复杂的情感构成了刘小东对这个世界的态度,也使他还乐于和这世界周旋,激发他的创作欲。至于内容,他给自己完全的自由,不接受“主义”的定义。“说不定下一段我画几张静物了呢,有可能的,但愿到时候你们别又说它是象征主义。”