在北京佛爷顶气象站坚守近30年的韩文兴。新京报记者 李凯祥 摄

-26.4℃,2020年最后一波寒潮,刷新了北京佛爷顶气象站建站以来同期最低温。

佛爷顶是北京有人值守的海拔最高的气象站,海拔1224米,只比泰山低不到300米。蜿蜒的盘山公路是这座气象站与外界联系的纽带。这条路通车前,只能徒步3个小时上山,条件艰苦得不像是在北京。但有一个人,却坚守了近30年。

夜里风呼啸像卡车开过

从延庆气象局出发,沿着群山与延庆盆地边缘一路向东北,转到昌赤路的时候,佛爷顶便矗立在眼前。

远远看去,佛爷顶并不陡峭,山坡平缓,但明显高出众山许多,山间隐约有几条细细的白线。“那就是盘山路,待会从那里上去。”司机说。

车到山腰,才看出这是一条水泥铺的防火路,窄到只容一车通过,外侧就是几百米高的悬崖峭壁。 “这条路我已经开了百余趟,以前路没有修好的时候,都是土路,更难走。”司机在延庆气象局开了十几年的车,经常要接送佛爷顶的工作人员,开在这条道上驾轻就熟。

随着高度抬升,植被逐渐变成了针叶林,路边已经出现了积雪。几个拐弯之后,车到山顶,一座蓝瓦白墙的小屋映入眼帘,门前挂着一块牌子“佛爷顶国家气象观测站”。

小屋对面的山顶就是气象观测站仪器所在地方,地面积雪未消,气象观测员韩文兴说,“这都是11月份的雪,12月中旬也下过一场,这冷,化不了”。

那天是2020年最后一天,一波“霸王级”寒潮刚过,空气通透,站在佛爷顶,整个延庆盆地尽收眼底。

当时已近中午,阳光很好,风不大。韩文兴看了一眼观测数据说,“-12.2℃,西北风,三级。昨天晚上风大,下半夜1点半的时候,最大20.4米/秒,西北风八级,一般17以上就是大风了。”

-12.2℃已经接近北京城区这个冬天的最低温了,但在冬天的佛爷顶算是好天气。韩文兴正和同事忙着调整一个机器位置。

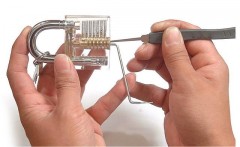

“要调整一台自动气象站的高度。”气温太低,韩文兴三人带着手套,操作不便,简单的打孔、固定等动作,他们忙了近两个小时。

这是韩文兴这轮值班的最后一天,他值班时恰好碰到年末“霸王级”寒潮,佛爷顶的低温跌破了建站以来12月下旬同期最低记录。

“佛爷顶气象站在北京的西北上游地段,西北风来先吹这里,冷空气来北京,我们这第一个感受到。29号夜里测得了-26.4℃,当时风很大,有8级风,我在屋里听到外面风呜呜地刮,像有卡车开上来似的。”韩文兴说。

2020年12月31日,北京佛爷顶气象观测站,韩文兴在观测场内调试新设备,他在原有的柱子上重新打孔,准备将设备安放在符合要求的高度上。新京报记者 李凯祥 摄

大雪封山40天不下山

韩文兴1992年上山,那时候他才21岁。

“我从工作就在这山上,原来都是师傅带徒弟,我们跟老队员学习专业知识。一起来的是两个人,延庆气象局老老人交替上山,我们俩一个人在山上学,一个人在局里学习。1992年10月,我们俩考试合格了,就开始单独值班了。”韩文兴一值班,就是30年。

盘山路通车前,上下山是个难题。

“那当时上到气象站只能走上来。我从永宁镇的家里骑车到黑峪口,把车寄存在老乡家,然后爬山。从黑峪口走到气象站要整整三个小时。”韩文兴说。

1996年,延庆气象局开始派车接送换班。当时还没有修公路,道路是砂石路,坑坑洼洼,经常有石头凸起,路况很差,碰到雨雪天气,车就不敢开了。“上山的公路2007年修了一半,2008年修了一半,以后上下山就快了些。”这个时间,韩文兴记得清清楚楚。

最开始,韩文兴和另一个同事俩人15天一轮换。“吃饭也自己做,什么事儿都是一个人解决,一个人解决不了,再跟局里说。”韩文兴说,饭和菜自己带上山,吃15天。早年的时候只能带一些耐搁的菜,先吃青菜,最后只能吃咸菜、葱头。“以前没有冰箱,有个气压室,我们都把菜搁在气压室里”。

用水更是困难,山顶没有水源,一直到2004年,他们都需要到附近买水,气象站有4口大缸用来储水。“夏天小虫、老鼠就会往缸里爬,冬天防止水缸结冰,要烧锅炉取暖”。2004年以后,延庆气象局开始派专车送水,用水紧张的情况稍微得到了缓解。

“这里夏天最高31度,晚上就要穿长衣长裤。蚊子少,但是个儿大;苍蝇多,也个儿大。”韩文兴清楚记得,佛爷顶气象站开始就是三间平房,一到下雨时候房顶就漏雨,窗户都是木头窗户,有玻璃但是容易变形,刮风时漏风。

现在,三间小屋已经扩建,韩文兴指了指大厅的位置,这些都是扩出去的。还修建了水窖,通了地暖,“跟以前比可以说是天壤之别”,补给虽然都是自己往山上带,但主食有米饭、馒头、面条,菜也有芹菜、土豆、白菜。有了冰箱之后,也能带肉了。

佛爷顶气象站是国家三类艰苦台站,除了生活条件艰苦,气象条件也很恶劣,夏季经常出现强雷暴,常年风速较大,多年平均风速达4.8米/秒,全年大风天数(大于等于17米/秒)达110天,2013年的时候,房子的瓦都被刮坏了。以前简陋的三间平房,明显感觉到漏风。

“冬天出门要穿两层大衣,以前冬天更冷,雪大风也大,我们大衣都是羊皮毛的。”韩文兴说。

“夏天雾大雷多,有一年最长是6到8月,基本三天打一次雷。”即使下雨天,韩文兴也要坚持记录。按要求,冬天下雪,每三小时进行加密观测把雪深、降雪量、天气现象等,以前汛期要在2时、8时、14时、20时定点观测,超过3分钟就是迟报。

下雨和雷暴的时候,不敢打伞,韩文兴都是穿雨衣,揣着记录本,逐一记录各项数据。

“1993年的一个雷雨天,我过去记录的时候,一道闪电直接劈中我身边的百叶箱,当场就能闻到焦糊味。雷暴厉害的时候,避雷针的尖能看到被烧红了。”韩文兴说。

2012年,延庆下了一场罕见大暴雪,当时也是赶上韩文兴值班。大学封山,车根本上不来,韩文兴带的粮食有限,怕不够吃,他把米饭改为稀粥,一天只吃两顿,就这样坚持了40多天。

2020年12月31日,北京佛爷顶气象观测站。新京报记者 李凯祥 摄

孤独时和采蘑菇人对喊

上山近30年,韩文兴已经换过八九个搭档,只有他还在坚守。

“第一个搭档后来自己出去干,包个小工程,还有一个去了环保系统,不在气象干了,大部分都失去联系了。”

他现在的搭档是吴蕾,1990年出生的90后,上山已经5年了。

吴蕾感觉,现在气象站的条件不算太艰苦,他家也在永宁镇,能找到一个离家近的工作,他觉得有点困难也能克服。

“我来的时候,自动气象站已经装好,后续零零星星装了一些设备。每天就是到时间了看一下数据,分别是早晨8点、中午2点、晚上8点,早晨8点需要填报一些信息。”吴蕾说,他跟韩文兴学到了很多知识,比如如何记录数据,仪器如何维护清洁等。

“现在山上能上网,就啥都知道。信息时代,什么都能在网上看到,除了看不见真人,别的也都没啥。”吴蕾觉得,现在在山上也没有与世隔绝的感觉。他还设想了一下没有网络的年代,觉得似乎也能待下去。

但韩文兴当年明显感觉到孤独。

“一个人嘛,咋不孤独。”韩文兴说,“最孤独的时候,山底下有人采蘑菇,在山里喊,我就给他回个声。他‘嗷嗷嗷——’,我就‘哎哎哎——’回应,俩人也看不见,就靠喊交流。那时候也采蘑菇的时候有人,冬天没见过人,大雪封山的40多天就不用说了。”

那时候,除了一小时巡视一遍仪器,他的娱乐就是看电视。

“90年代只有一台电视,虽然是彩电,但也只能当黑白的看,因为没有外接天线。但是收台不少,因为地势高,中央台,北京台,天津台都能收到。”韩文兴说,”在气象站背后的山头上,有一栋森林防火的楼。他们2004年11月才上来,但交流很少,我们这里有4大缸水,他们有时候来我们这里接水时聊两句。”

常年离群索居,韩文兴已经适应了这样的生活,也并不想换到局里去坐班。“在山里呆惯了,去局里坐着值班,觉得别扭。人太多了,不如在山里呆着自在”。

2020年12月31日,韩文兴的气象观测记录本。新京报记者 李凯祥 摄

从手抄到自动记录

韩文兴刚上山的时候,仪器还都是手动的。现在小屋对面山头15米见方的平地上,遍布了几十种自动化气象测量仪器。

“这是称重式降水测量仪,就是用重量显示雨量;这个能观测云量、云状;这个测降雪深度……”对于这些仪器,韩文兴如数家珍。

资料柜里有一个缺了角的量杯,韩文兴说,这是以前测量降水量的。在外面有一个金属桶,下雨就放里面。下雨时候,拿着观测本去记录,怕淋湿了,就要把观测本放怀里。

“测量下雪时候的降水量,要把雪先化成水。这是一种专业的操作,先用量筒量5毫米水,倒入雪中把雪融化,量一下一共多少水,再抛去加入的5毫米水,就是这次降水量。”韩文兴对于这些“老家伙”更熟悉,他指着桌子的角落里一架生锈的台秤说,那是测蒸发量的,现在这项数值取消了,用台秤也能测量水量,就是放上去称,最后抛去量杯的重量。

连日照时长都是手工测量。他拿出一张日照纸比量说,以前每天要做的就是涂上柠檬酸铁铵和赤血盐,日照纸上画好了细密的格纹,日光透过纸上的小孔,就会在日照纸上留下显影,能看出日出日落的时间。

“那时候数据都要抄下来,最早有个无线的机子可以往外传输数据,后来不成就拿电话,单位把大哥大放这里了,数据发不出去就拿大哥大往外发数据。”2008年,北京市气象局出资,将佛爷顶气象站接通网络,可直接链接北京市气象局内网发送报文。

从业30年,韩文兴明显感到气象观测技术的发展。“2003年左右,佛爷顶开始进行系统升级,2008年开始建设自动站,各种设备逐步开始升级。从手工到现在自动化,就精度准度来,现在观测的精确度是最早人工的几十倍。”

为了不落伍,前几年他利用业余时间完成了南京信息工程大学在职大气科学课程,先后拿到了大专和本科学历。

佛爷顶是北京西北部的“大门”,西北冷空气进入北京,最先到达这里。“气象站一般都选在有这种观测意义的地方,不随意迁移,因为数据累计至少几十年,才有更大的气象价值。” 北京市气象局相关负责人说。虽然现在一切都自动化了,但个别项目仍需人工订正,或汛期高影响天气时,有些重要的加密观测仍然需要观测员完成记录并上传。

2020年11月,韩文兴作为2020年全国先进工作者参加全国劳动模范和先进工作者表彰大会。

获奖并没有影响韩文兴的工作状态,他仍然和以前一样每天做3次记录,早起就巡视一遍仪器。“雨凇、雾凇、积雪、冰雹直径还要进行人工测量。打雷下雨我还要看着,量一量冰雹直径。”韩文兴说,他会一直干下去,这里就是他第二个“家”。

新京报记者 李玉坤 摄影记者 李凯祥

编辑 陈思 校对 李立军

,